L’importanza di “Kid A” è legata a un crocicchio di motivazioni: l’ancora immanente paura da fine del Millennio e le ansie di ripartenza del nuovo, la crisi di Thom Yorke all’apice del successo e alle prese con la classica sindrome watersiana à la “The Wall” (il muro tra lui e il pubblico), l’incipiente sperimentazione nell’elettronica che dava possibilità espressive prima non possibili, la contemporanea diminuzione di spinta del rock e delle chitarre elettriche (ricordiamoci che agli inizi degli anni Zero partono anche movimenti acustici) e, last but non least, l’impressione che stesse iniziando un tempo distopico e cibernetico. A queste condizioni i Radiohead, o meglio più Thom Yorke perché gli altri fanno fatica a seguirlo, rispondono direttamente, di testa e di pancia, cercando di trovare un equilibrio (precario) attraverso la messa in scena di questi timori. “Kid A” non fa sconti, non è accomodante: è come una nottata insonne, un momento quasi paranoico ma pienamente lucido, un lampo di genio quando sei disorientato.

Qui a Kalporz celebriamo il ventennale attraverso l’analisi di ogni canzone, perché se è innegabile che “Kid A” è un album che va assunto tutto d’un fiato, è pur sempre vero che ogni pezzo è un tassello di un mosaico più grande che va indagato per comprendere il tutto. E per avere una visione massima d’insieme si consiglia invece la lettura del libro di Steven Hyden appena uscito, “This isn’t happening. La storia di Kid A” (Rizzoli) (su Pitchfork potete leggere il primo capitolo).

Il bimbo di “Kid A” ha vent’anni, e dovrebbe ora comprendere il mondo e padroneggiarlo: in realtà ci riporta sempre alle nostre più intime paure ancestrali.

(Paolo Bardelli)

1. “Everything in Its Right Place”

“We knew it had to be the first song, and everything just followed after it”, afferma Jonny Greenwood ripensando alle travagliate session che hanno generato “Kid A”, la porta aperta dal gruppo di Oxford sul nuovo millennio. “Everything in Its Right Place” è un brano tanto semplice quanto complesso, minimale eppure dalla portata infinita. Si sviluppa su tre elementi, la voce di Thom E. Yorke, un sintetizzatore Prophet 5 e la workstation Pro-Tools, disfacendosi in un colpo solo di chitarre e sezione ritmica – anche se i demo registrati a Copenhagen e Parigi erano eseguiti dall’intera band, come succederà nei concerti. Le liriche concise esprimono tutta la stanchezza accumulata da Yorke nel dopo “Ok Computer”, un blocco comunicativo perfettamente reso dalla manipolazione delle sue linee vocali ad opera di Greenwood. “Yesterday I woke up sucking a lemon”, mi sentivo disilluso dal successo, alienato dal prossimo (“What was that you tried to say”?) e con in testa due colori (bianco e nero presumibilmente): da qui la volontà di cambiare e affidarsi alle macchine, alla sfera digitale, all’elettronica di marca Warp. Ho amato molto l’utilizzo che ne ha fatto del pezzo il regista Cameron Crowe per “Vanilla Sky” del 2001. Guida l’inizio del film, dove il protagonista David/Tom Cruise si sveglia ed esce di casa per andare a lavoro, la routine di ogni giorno. Lo vediamo attraversare strade vuote fino a perdersi in un quartiere ultramoderno. Corre, ma all’improvviso si sveglia di nuovo. Tutto normale? La musica si lega a doppio filo a questo senso di dubbio e premonizione: i Radiohead con “Everything in Its Right Place” ci dicono che nulla sarà più come prima.

(Matteo Maioli)

2. “Kid A”

“Kid A” è la Presa della Bastiglia, il tornante definitivo che dalla già avventurosa “Everything in Its Right Place” precipita i Radiohead nella nuova veste che hanno deciso di cucirsi alla vigilia di una nuova epoca. La strada è proprio davanti a noi. È misteriosa ma limpida. Compressioni vocali, utilizzate anche in altri passi del disco, distorcono pesantemente il timbro di Yorke, creando l’habitat più adatto al procedere sghembo ed emotivamente incerto del pezzo, glaciale e disorientante. “Kid A” è profondamente influenzata dall’ambient e dall’elettronica ‘90s, in particolare dalla techno e dalla IDM degli Autechre, con quei pattern minimali e ossessivi che, ripetendosi mai in maniera identica, sfidano l’ascoltatore e lo invitano, corteggiandolo, a entrare nel brano con il corpo e il cervello. Con il Bambino A, il primo bimbo clonato, l’alienazione lascia ora il passo all’accettazione di essa.

(Samuele Conficoni)

3. “The National Anthem”

Quando parte quella ripetitiva e ossessiva linea di basso è come se si chiudesse un’epoca. La fine della parabola ottimista degli anni Novanta e l’ideale benvenuto nel nuovo secolo. Tramontato l’incubo, che oggi ci fa quasi sorridere, del millennium bug e alla vigilia dello shock dell’Undici Settembre e di tutte le conseguenze che ne seguiranno, si apre un’epoca di paure, ansie e inquietudini in cui la dimensione intima e la dimensione globale si fondono e si confondono. Trasversalmente.

Un minaccioso prologo delle disgrazie che ci renderanno una generazione condannata ad accontentarsi e ad aspettare. La prima generazione destinata ad avere un’aspettativa di vita peggiore di quella dei propri genitori, e forse addirittura dei propri nonni. Ce lo preannunciano come un presagio fosco i messaggi di Thom fagocitati dalle cacofonie jazzy dei fiati e quell’orrorifico, incalzante Ondes Martenot. “The National Anthem” diventa l’inno nazionale (o globale) dei Radiohead, una traccia claustrofobica e senza tempo che diventerà uno dei tre brani più suonati dal vivo dalla band tra quelli usciti dal 2000 in poi. Sempre introdotta da Jonny che sintonizza in diretta la radio, giusto per ricordarci ogni volta che c’è qualcosa di brutto che sta succedendo. O sta per succedere.

“Everyone has got the fear”.

(Piero Merola)

4. “How To Disappear Completely”

Qual è il segreto che rende un album come “Kid A” così peculiare? Secondo me il fatto che dietro a ciascuna traccia non si nasconda una sola storia ma più percorsi che, inizialmente scollegati tra loro, trovano un loro punto di incontro. Era già accaduto in precedenza, accadrà ancora negli album successivi, ma mai come a questo punto della storia dei Radiohead la cosa appare così lampante. E “How To Disappear Completely” non fa eccezione. Come molti sanno la fonte di ispirazione per il brano viene da un sogno di Thom Yorke in cui quest’ultimo si ritrova a volteggiare sopra Dublino come un fantasma, senza poter essere visto. Un’atmosfera tetra, che dà a Jonny Greenwood il pretesto per dare sfogo a una passione che diverrà sempre più evidente negli anni: il maestoso arrangiamento di archi e onde Martenot da lui interamente creato è un primo potentissimo segnale delle sue capacità di compositore che lo porterà nel tempo, oltre che a caratterizzare molti altri episodi del suo gruppo principale, anche ad affermarsi come autore solista di colonne sonore. É una parte che suona irriverente per quanti avevano sempre percepito Thom Yorke, se non come despota, quantomeno come figura centrale dei Radiohead anche sotto il profilo creativo – tanto più che di fatto né quest’ultimo né gli altri hanno più giocato alcun ruolo nel brano una volta che Jonny e Nigel Godrich hanno iniziato ad arrangiarlo e produrlo. Nondimeno proprio Yorke dichiarerà che “How To Disappear Completely” è a parer suo la cosa più bella che i Radiohead abbiano mai realizzato. Greenwood fa così capire che l’evoluzione che il gruppo sta vivendo non passa solo attraverso il loro frontman ma anche attraverso la crescita individuale dei suoi musicisti. A mettere ulteriore carne al fuoco arriva Michael Stipe degli R.E.M.. Il quale, dopo aver constatato personalmente lo stress e la crisi esistenziale che il suo amico Thom Yorke stava attraversando durante il tour di “Ok Computer”, gli dà un suggerimento fondamentale: ‘chiudi gli occhi e pensa ‘non sono qui, non sta succedendo’’. Parole che diventano il verso-chiave del brano: un verso diretto, esplicito, chiarissimo ed inequivocabile che nella perfetta sinergia con l’orchestrazione di Greenwood va a creare quella che davvero in un certo senso potrebbe essere la “Everybody Hurts” dei Radiohead, nonostante rispetto a quest’ultima “How To Disappear…” non offra alcuna consolazione e nonostante non ci sia alcun tentativo di conciliazione con il mondo esterno ma anzi un sentimento di chiusura. I Radiohead fino a quel momento erano sempre stati capaci di empatizzare con l’ascoltatore e creare quei processi di identificazione che li rendono ancora oggi così amati ma, da “Creep” a “Exit Music” passando per “Fake Plastic Trees” e “Street Spirit”, i vertici di certi loro crescendo erano sempre stati costretti dal minutaggio tipico del formato canzone. Qui finalmente il gruppo molla le briglie e per una volta quello stesso tipo di progressione, raggiunto il suo climax, non si ferma. Continua, per interi minuti. E quello che si prova in quei minuti è una vera e propria catarsi, uno sfogo tanto doloroso quanto liberatorio non solo per il suo autore ma per tutte le persone che in determinati momenti della propria vita hanno provato per motivi differenti lo stesso desiderio di allontanamento dalla realtà. L’esperienza altamente personale di Thom Yorke diventa quindi, paradossalmente, una faccenda globale. Può diventare uno sfondo per un claustrofobico e interminabile viaggio in auto, può essere lo sfondo di qualcuno che guarda l’oceano da un spiaggia raggiunta a nuoto per nascondersi da tutto. Può essere davvero colonna sonora di infinite situazioni tragicamente quotidiane. Soprattutto negli anni è diventata lo sfondo di una società dove questa cosa di sentirsi disperatamente soli nonostante il mondo fuori non ti lasci in pace per cinque minuti di fila non è più esclusivamente un problema delle persone di successo. Solo una delle tante profezie accidentalmente indovinate da questo disco incredibile.

(Simone Madrau)

5. “Treefingers”

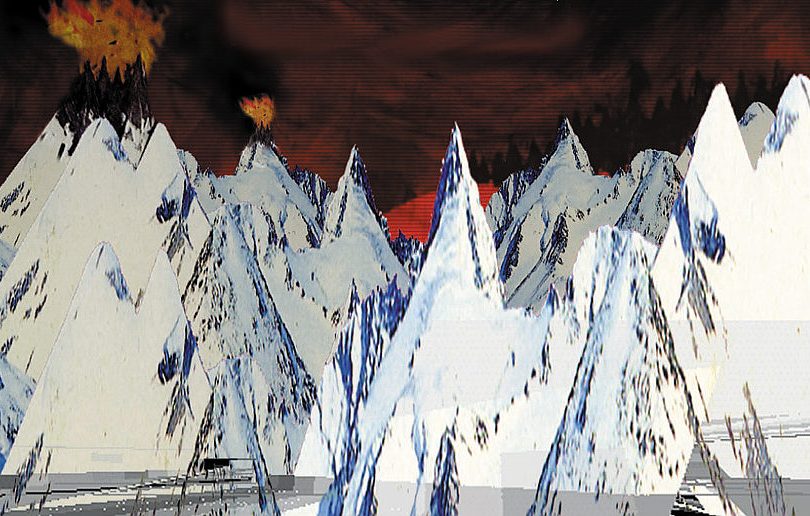

Le forme scomposte e i fantasmi si dileguano, o meglio, scompaiono ormai davvero definitivamente dalla vista per fare spazio a un paesaggio cristallino abitato da una pacatezza quasi estatica: “Treefingers” è l’unico brano interamente strumentale presente nel disco, del quale rappresenta un interludio, e ritaglia una dimensione decisamente aliena. A definire la traccia, che è agitata da linee ariose, gli effetti e le armonie elettroniche imperscrutabili e scollegate da logiche temporali. Il flusso ambient, che richiama Brian Eno, sembra provenire da lontano, separato dal mondo una distanza siderale. Nel 2020 è stata pubblicata una versione estesa; “Treefingers” è ancora il brano perfetto per cercare (apparente) pace e bellezza dentro sfondi glaciali.

(Eulalia Cambria)

6. “Optimistic”

A dispetto del titolo, potrebbe trattarsi della canzone meno ottimista della carriera dei Radiohead. Il pezzo è una spietata parabola pessimistica sull’inevitabilità di doversi adattare ad un sistema che ti costringe a mangiare per evitare di essere mangiato. L’ottimismo viene quasi sbeffeggiato ed il ritornello (“If you try the best you can, the best you can is good enough”) è ironicamente amaro: non basta fare del nostro meglio per non soccombere.

Il punto di vista è quello di un narratore onnisciente, quasi Thom Yorke si immedesimasse in un ipotetico alieno che osserva gli esseri umani -e i dinosauri prima- dall’alto.

“Kid A” è passato alla storia come la svolta elettronica dei Radiohead, ma “Optimistic” è un pezzo con un’anima chiaramente rock, essendoci ben tre linee di chitarra all’interno, che scandiscono il crescendo di tutta la canzone. Lo stesso modo di cantare di Yorke, è simile a certe cose di “The Bends”. La parte ritmica è addirittura jazzy a tratti, specialmente nella coda del brano.

Se “Kid A” per tutta la sua durata disegna (renderizza?) un quadro iperdigitale, “Optimistic” è una tempesta analogica che per un attimo fa crashare tutto.

(Carmine D’Amico)

7. “In Limbo”

“In Limbo” non potrebbe esistere senza “Optimistic”. E probabilmente “Optimistic” non potrebbe esistere senza “In Limbo”. In un mondo perfetto i Radiohead dal vivo suonerebbero le due canzoni sempre di seguito, come una moderna “Brain Damage/Eclipse”. Purtroppo il mondo perfetto non esiste, e questo brano rimarrà sempre il fratello di mezzo che anche i genitori si scordano, incastrato tra due delle tracce più famose di “Kid A”, “Optimistic” e “Idioteque”. In un limbo, per l’appunto. Eppure, la coda quasi jazz del brano precedente crea i presupposti per un altro splendido viaggio – o sarebbe meglio dire naufragio – sonoro del disco. “In Limbo” racconta una storia: abbiamo un operatore di quella che sembra una radio marittima che, in mezzo ad effetti elettronici e arpeggi singhiozzanti, ha intercettato un messaggio. Arriva dal Mare di Irlanda, da qualche parte tra l’isola di Lundy e la piccola roccia di Fastnet, chiamata anche la lacrima degli Irlandesi. Ma è indecifrabile. Il disperso, infatti, non vuole essere trovato, nonostante abbia smarrito la rotta e botole si aprano sotto i suoi piedi; nonostante non smetta di precipitare. Ma l’alienazione e l’isolamento (temi ricorrenti in “Kid A”, come in “Ok Computer”, e forse colonne portanti dell’intera poetica dei Radiohead) sono preferibili al “mondo di fantasia” in cui viviamo noi. Yorke ripete questo mantra, ci chiede di lasciarlo stare, di lasciarlo naufragare in pace. Esiste ancora una speranza di tornare al mondo reale? A giudicare dalla voce che alla fine urla di tornare indietro, forse proprio la voce della “più bella donna del mondo”, non tutto è perduto. Ma l’era glaciale in arrivo con “Idioteque” ci racconta un’altra storia.

(Stefano Solaro)

8. “Idioteque”

(Enrico Stradi)

9. “Morning Bell”

Ci sono diverse interpretazioni sul testo di “Morning Bell”, e quella che va per la maggiore è che racconti di una separazione tra due genitori: c’è qualche indizio in tal senso (“You can keep the furniture”) e la famosa frase “Cut the kids in half”, che – dicono tutti – andrebbe interpretata in senso metaforico, non potendo prenderla alla lettera. E perché no? In realtà è lo stesso Yorke che ha dichiarato che la canzone è “estremamente violenta“, e inoltre al tempo Yorke era felicemente in una relazione con quella che di lì a poco sarebbe diventata la madre dei suoi figli, Rachel, dunque perché avrebbe dovuto avere la necessità di raccontare una separazione? Quello che è invece vero è che “Morning Bell” vive più di sensazioni e di inquietudini che di certezze. E’ come una casa infestata, un film dell’orrore, un racconto devastante dove pure il tempo si spezza (è un 5/4 al contrario della “rassicurante” versione in 4/4 poi inserita in “Amnesiac”) e ci smarrisce come girando in un luogo sconosciuto, “round and round and round”.

Ricordo perfettamente la prima volta che la sentii, in Piazza Santa Croce a Firenze, e “Kid A” non era ancora uscito: “Morning Bell” mi mise addosso un tipo di inquietudine che non avevo mai provato, un sentimento di completa disperazione che atterrisce, che ti asciuga la bocca. E per fortuna che nel disco questo malessere si stempera nella calma apparente della successiva “Motion Picture Soundtrack”, che almeno ci restituisce un po’ di sanità mentale dopo la difficile seduta psicanalitica di “Morning Bell”.

(Paolo Bardelli)

10. “Motion Picture Soundtrack”

Seppur abbia amato i Radiohead per un periodo molto breve della mia vita, “Kid A” è uno di quei dischi che hanno cambiato la concezione della musica per come la percepisco. La fusione tra rock, elettronica e sezioni più facilmente riconducibili alla musica cosiddetta colta, unita al miglior periodo di songwriting avuto da Thom Yorke, rendono facile collocare questo album tra i migliori della propria epoca.

(Matteo Mannocci)