Share This Article

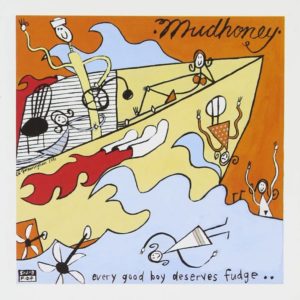

L’edizione del trentennale di “Every Good Boy Deserves Fudge”, secondo album dei Mudhoney, non è affare solo per completisti. È una faccenda dannatamente seria: mettendo ordine in una primavera 1991 tanto produttiva quanto difficoltosa per la band di Seattle, la raccolta include ventinove tracce di cui sette mai pubblicate prima. Inoltre le note di copertina sono curate dal biografo Keith Cameron – giornalista di Mojo – e il packaging è rinnovato da nuove foto d’archivio. Un mese dopo l’uscita entrò al 34 della UK chart (a ottobre “Nevermind” debutterà “solo” alla 36) vendendo a stretto giro 75,000 copie nel mondo.

L’edizione del trentennale di “Every Good Boy Deserves Fudge”, secondo album dei Mudhoney, non è affare solo per completisti. È una faccenda dannatamente seria: mettendo ordine in una primavera 1991 tanto produttiva quanto difficoltosa per la band di Seattle, la raccolta include ventinove tracce di cui sette mai pubblicate prima. Inoltre le note di copertina sono curate dal biografo Keith Cameron – giornalista di Mojo – e il packaging è rinnovato da nuove foto d’archivio. Un mese dopo l’uscita entrò al 34 della UK chart (a ottobre “Nevermind” debutterà “solo” alla 36) vendendo a stretto giro 75,000 copie nel mondo.

Qui su Kalporz tanto abbiamo scritto della Sub Pop, con fiore all’occhiello l’intervista a Valeria Sgarella che in “Oltre ai Nirvana” narra splendidamente le vicende di quel periodo. L’etichetta che otteneva anticipi perfino dai suoi clienti (vedi il Singles Club) ma che non si poteva permettere un furgone scassato per un tour. La Sub Pop era “la casa che i Mudhoney hanno costruito”, ma dove iniziavano a stare troppo stretti: la dipartita dei Nirvana era una prova di crisi, i Sonic Youth dopo la firma con la DGC non vivevano più alla giornata. Per i Mudhoney non era semplice, Poneman e Pavitt erano come una famiglia: Mark Arm lavorava per l’etichetta pure da magazziniere. Avrebbero dato loro fiducia. Conrad Uno avrebbe supervisionato le registrazioni, si decise di puntare sull’8-track dell’Egg Studio con la consolle Spectra Sonics appartenuta alla Stax.

Il materiale di “Every Good Boy Deserves Fudge” si distingue per la ricchezza di stili e qualità compositiva; guidati artisticamente dal chitarrista Steve Turner i Mudhoney guardano alle radici del rock e al punk. Ecco quindi che Mark Arm tira fuori l’armonica (“Move Out”) mentre Steve Turner si cimenta all’organo Hammond nell’introduttiva “Generation Genocide”. I singoli “Let It Slide” e “Good Enough” mostrano le due anime della band, la prima in linea “Here Comes Sickness” o “Touch Me I’m Sick”, il suono che hanno creato; nella seconda le influenze toccano Velvet Underground, folk e noise a braccetto. “Into The Drink” coglie il disagio della gioventù di Seattle poco prima di “In Bloom”, mentre “Check Out Time” aggiorna la lezione psichedelica dei Blue Cheer in un mantra lento e inesorabile. “Who You Drivin’ Now” è una scheggia garage da immortalare sul palco; “Broken Hands” la ballad che Mark Lanegan avrebbe potuto scrivere in quegli anni, con un solo di chitarra di Turner magistrale. Infine la poetica dell’album, disperata e nichilista che troviamo tra le righe di “Shoot The Moon”: “Looking For A Life In The Back Of Your Mind/Looking So Hard, You’re Going Blind/Swear You Tasted It Down The Sun/Sooner or Later Darkness Will Come“. Un quadro dell’annata in cui conoscevamo gli orrori della Guerra del Golfo.

Nel disco extra sono almeno due le canzoni fondamentali: “Ounce of Deception”, b-side nel sette pollici di “Let it Slide” e inclusa nella compilation “March to Fuzz” del 2000, sarebbe un singolo di punta per qualunque band ordinaria (il videoclip è diretto da Duncan Sharp); e “Overblown”, colonna portante della soundtrack del generazionale “Singles” di Cameron Crowe – una vera e propria enciclopedia del grunge con Mother Love Bone, Soundgarden e il padrino Paul Westerberg. La galoppata surf “March From Fuzz” si pone tra l’urlo straziante di “Flowers For Industry” e un episodio duro ma psichedelico come “You’re Gone”; “Bushpusher Man” è un’altra perla che avrebbe meritato “Fudge” e in cui avvertiamo i problemi con l’eroina di Arm, “Every bone Deal with grease/Every muscle Quivers before release/My blood-shot eyes Scan the road/A couple dogs in the corner Are making drunken love“.

“Paperback Life” flirta con il rock’n’roll di stampo glam, mentre “Fuzzbuster” lo fa (sporcandolo) con il garage di The Outta Place e Misfits, prima di arrivare ai cinque demo finali realizzati ai Music Source Studio: versioni da 24 piste too fancy nelle parole di Steve Turner, così “Something So Clear” sono i 13th Floor Elevators rivisitati dai Mudhoney e prodotti magari da Andy Wallace. “Pokin’ Around” ugualmente manca della spontaneitá dell’album che la contiene ma è chiara testimonianza della versatilità di una band grandiosa come poche altre nella storia del rock’n’roll.

86/100

(Matteo Maioli)