Diavolo di un Andrew Bird. Viene da domandarsi come accidenti faccia l’artista americano a rendere tutto così facile, a far sembrare tutto così estremamente naturale, spontaneo, genuino.

Diavolo di un Andrew Bird. Viene da domandarsi come accidenti faccia l’artista americano a rendere tutto così facile, a far sembrare tutto così estremamente naturale, spontaneo, genuino.

Verrebbe da chiedersi quale malcelato sotterfugio stia dietro ad una tale straripante sorgente compositiva, che ha fatto di questo geniale autore una sorta di Re Mida della musica moderna.

Ne nascono pochi così, uno su un milione. Sono quelli di cui si possiede l’intera discografia, quelli che si va a ripescare nella propria personale collezione ogniqualvolta si sia in cerca di qualcosa di puro, qualcosa di limpido, qualcosa che sappia “recognize the pain in me”, come cantava una volta Richard Ashcroft.

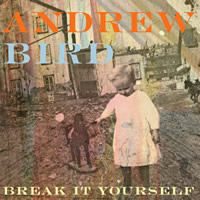

Bisogna concedere un po’ di tempo ad Andrew Bird per fare breccia nei nostri cuori, il tempo che necessita il nostro emisfero destro per individuare le melodie, per fare proprio quel lucente richiamo che trasforma ogni singolo passaggio di “Break It Yourself” in un’abbagliante elegia.

Fa poca differenza se ad accendere la luce sia il carezzevole fischiettio di Andrew, piuttosto che il suo delicato titillare di violino, ciò che conta è che si tratta sempre e solo di musica d’autore, di quella rifinita in ogni minimo dettaglio, colma di quella cosa che chiamiamo bellezza.

Che senso avrebbe quindi descrivere i singoli brani? Per quale motivo concentrarsi nella descrizione degli elementi distinti quando è il tutto a stupire e affascinare? Semplice, perché non facendolo si farebbe un torto a questo disco, pieno di canzoni bellissime, capaci di donare un tocco d’allegria anche alla più malinconica delle giornate.

Andrew Bird sceglie di partire da lontano, ipnotizzando l’ascoltatore con “Desperation Breeds?”, uno dei brani meno immediati dell’album, capace però di grondare leggiadria dal primo all’ultimo minuto, quando l’irrompere dei violini impazziti anticipa ciò che verrà dopo. “Dans Carribe” è uno dei molti apici di quest’album, il pop portato ai suoi vertici, la semplificazione estrema di ciò che per molti è impossibile. Incantevole. La successiva “Give It Away” ammalia per la sua melodia istantaneamente riconoscibile, mentre la travolgente “Eyeoneye”, sorta di title track fantasma, vede l’inconsueta comparsa di qualche vapore elettrico a fare da contorno a un testo diretto e allo stesso tempo enigmatico.

In precedenza si è parlato di semplicità, ma occorre fare chiarezza.

La grammatica musicale del polistrumentista statunitense si nutre di una molteplicità di elementi, dal jazz al soul, dal folk alla musica gitana. Il tutto fluisce in architettura melodica costruita su complesse strutture sinfoniche, che all’orecchio dell’ascoltatore, una volta concessegli il tempo necessario per entrare in circolo, risultano però sempre magicamente immediate.

È impresa ardua individuare una stella più luminosa delle altre nel firmamento disegnato a pennellate di violino dall’artista americano. C’è chi s’innamorerà del dolce incedere di “Lazy Projector” e chi non potrà più vivere senza la magnifica grazia di “Lusitania”, e senza i brividi che sopraggiungono quando, tra un fischiettio e l’altro, fa capolino la splendida voce di Annie Clark – St. Vincent. Stesso discorso vale per l’andatura balzana e allegramente contagiosa di “Orpheo Looks Back” e per gli svolazzi di chitarra di “Fatal Shore”, prima che gli epici 8 minuti di “Hole In The Ocean Floor” impreziosiscano i titoli coda di questo fantastico album.

Se opere come “The Mysterious Production of Eggs” e “Noble Beast” erano di per sé già sufficienti per definire Andrew Bird come un artista fondamentale dei nostri anni, questo “Break It Yourself” verrà un giorno forse ricordato come l’apice di una luminosa carriera.

Il genio di Andrew Bird vive qui, fra noi, in questo momento. Godiamocelo.

86/100

(Stefano Solaro)

5 aprile 2012