Se c’è un gruppo che nella riproduzione ossessiva del sound dei ‘70, ha trovato la sua ragione d’essere, questo è il gruppo dei Motorpsycho che, unico per stile di vita e di sincero credo ideologico, ha raggiunto quel tipo di credibilità (sia quando ha sfoderato le armi di un hard-rock stoner d’annata sia quando si è attardato nelle acidità del power flower californiano) per cui gli si continua a perdonare l’indugiare, per alcuni ormai troppo prolungato, in territori prog-psichedelici. Almeno io glielo perdono, perché alla fine i nostri norvegesi si sforzano di declinare in lungo e in largo, con risultati altalenanti, un’immediatezza perduta e una fattura artigianale di alta qualità che nella loro opinione sono state possibili solo in quella decade.

Se c’è un gruppo che nella riproduzione ossessiva del sound dei ‘70, ha trovato la sua ragione d’essere, questo è il gruppo dei Motorpsycho che, unico per stile di vita e di sincero credo ideologico, ha raggiunto quel tipo di credibilità (sia quando ha sfoderato le armi di un hard-rock stoner d’annata sia quando si è attardato nelle acidità del power flower californiano) per cui gli si continua a perdonare l’indugiare, per alcuni ormai troppo prolungato, in territori prog-psichedelici. Almeno io glielo perdono, perché alla fine i nostri norvegesi si sforzano di declinare in lungo e in largo, con risultati altalenanti, un’immediatezza perduta e una fattura artigianale di alta qualità che nella loro opinione sono state possibili solo in quella decade.

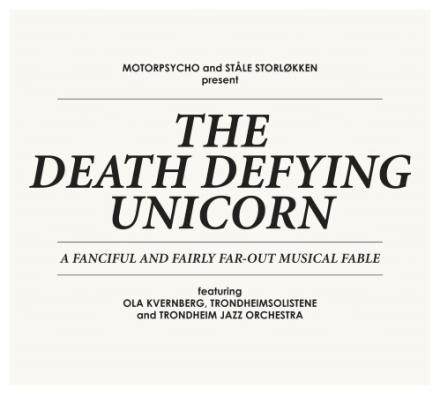

E così arriva la loro prima opera rock (o musical fable) “The Death Defying Unicorn” in due cd, dove sviluppano il tratto epico con cui ci avevano salutato nella sgroppata finale di “Heavy Metal Fruit”(2010) e dove realizzano, recuperando heaviness, il sogno della rappresentazione di una grandiosità emotiva che non trova appagamento. La fusione dei primi due brani “Out of The Woods”, una fuga jazz tribale affidata a fiati sincopati, e “The Hollow Land”, astro prog dalle fondamenta metal, è la cifra di tutto il lavoro. Infatti se le fonti del loro nutrimento ultimo restano invariate (King Crimson, Yes, Soft Machine, Allman Brothers, Crosby, Stills and Nash, MC5, ecc.) fuse in un sound che è mille artisti e gli uni e trini Motorpsycho, grazie alla collaborazione di Ståle Storløkken (dei Supersilent), della Trondheim Jazz Orchestra e della violinista Ola Kvernberg, capaci di infondere allo strato hard-psichedelico un’inafferrabile anima jazz che svolazza a scarti di mosca, i Motorpsycho possono permettersi di dilatare la vena creativa per realizzare la loro opera imperiale: un’epopea del mare con tanto di riferimenti letterari a Omero e a Melville, che distribuisce la retorica magniloquente attraverso vibrazioni orientali alla Mussorgsky, lugubri stati d’animo alla Shostakovich, esaltate follie rituali alla Prokofiev. Un’apertura dilagante che richede abbandono psichico quanto attenzione filologica, mentre i temi si ripetono in pulsazioni cellulari da afferrare attentamente, e in variazioni sul tema che aprono le finestre su un’altra visione. E visionari sono brani come “Into the Gyre” dall’incedere grazioso, un cantabile che sfiora persino l’incanto di un coro sfiorito alla Simon and Gurfunkel, o come “Oh Proteus – A Prayer” lamento spettrale di un animo alla deriva nell’oscurità dei mari.

Il basso di Sæther lavora non solo di mestiere nel raggiungere una cavernosità ansiogena che si schianta sulla sezione fiati e corde; il velo strumentale d’altro canto viene artigliato e strappato dalle chitarre particolarmente aggressive di Snah, e continuamente puntellato dall’impazzare quadrato della batteria di Kapstad.

E quando il basso da trebbiatore incazzato di Sæther avanza minaccioso in “…Into The Mystic” che chiude l’epopea di una grandezza malinconicamente non placata, riconvocando tutti i Motorpsycho passati come in un addio (“staring Death in the Face/Deep into the mystic I Gazed…”) e i temi dell’opera con una grandiosità pomposa da urlo, allora il miracolo di aver fatto canticchiare anche il pretenzioso è compiuto. E la coatta che è in me esulta sgargiante, come dentro la tutina aderente di un supereroe volteggiante, contenuta in una gioia “mistica” di rara vitalità. Anche questa è roba da rock. Non sarà il loro album migliore, ma Dio solo sa se non sono le migliori emozioni degli ultimi mesi.

70/100

(Stefania Italiano)

23 aprile 2012