Share This Article

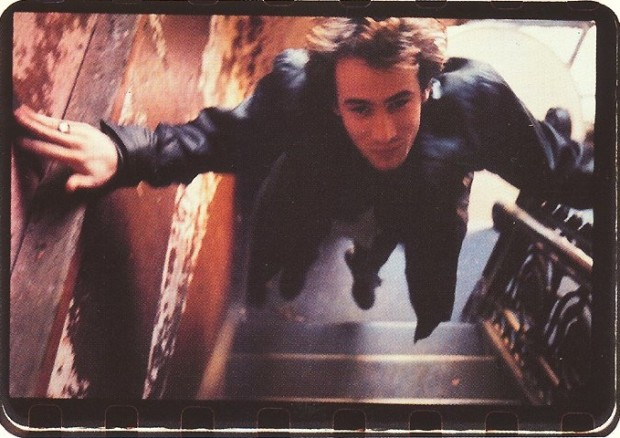

Jeff Buckley è stato un profeta, ed è stata la seconda sconfitta dei figli degli Anni ’90. Dopo aver perso Kurt, il lato totalmente contro, si perdeva anche il sommo poeta, quello che poteva incarnare tutta una maturità (cercata) negli anni successivi. E che invece ci ha lasciato soli, a provare a crescere.

“Grace” è uno splendore che il 15 agosto 2014 [1] compie 20 anni.

1. “Mojo Pin”

Jeff Buckley è un genio, ma ancor prima di questo è un figlio d’arte. Ed un certo Tim viene fuori prepotentemente dai solchi del primo brano di “Grace”. “Mojo Pin” racchiude tutto un patrimonio artistico creato nel nome dello stesso sangue: la scrittura magnifica unita alla tensione interpretativa, il carisma da maledetto, infine la voce che sembra planare su un oceano immenso. Forse solo Mark Lanegan e Nick Cave potrebbero avvicinarsi ad un risultato del genere. Nell’unicità del pezzo, Jeff ha racchiuso in cinque minuti abbondanti i più svariati registri musicali più che le sue influenze, in un susseguirsi nell’ordine di jazz, lirica, soul, psichedelia, esplosione rock tipica del grunge della Seattle così poco distante. Caleidoscopica e irripetibile.

(Matteo Maioli)

2. “Grace”

Che “Grace” sia stata per tempo un diamante grezzo da levigare lo si capisce dalla versione registrata nel ’91 e che si può ascoltare in “Songs To No One”: è prepotente l’apporto chitarristico di Gary Lucas (suo il riff), è breve, veloce, poco vissuta. Ma quel passaggio fu necessario. Tutta la collaborazione iniziale con Gary Lucas, consacrata in quel disco che non avrebbe mai dovuto vedere la luce, lo fu: le composizioni di Buckley dovevano essere suonate da una band piuttosto che dallo sparuto cantautore immortalato nell’intermezzo di “Live at Sin-é”.

Sulla canzone in sé c’è poco da aggiungere: basta focalizzarsi sull’eterno acuto al minuto 4:46. Lì c’è tutta potenza delicata, sostanzialmente ultraterrena, della voce di Jeff. E che rappresentando la massima bellezza sta a significare anche la nostra umana inevitabile caducità. Dite poco?

(Paolo Bardelli)

3. “Last Goodbye”

Jeff è sempre stato questo: in fondo a tutto. Come ultimo è stato il suo addio, dentro a quel fiume maledetto.

“Last Goodbye”, una delle sue canzoni più famose nonché secondo singolo di “Grace”, racchiude in sé tutta la meraviglia di una dolorosa storia d’amore. Quasi un film.

Da quando l’ascoltai per la prima volta, in cuffia di fronte a un’alba fredda a Saint Malo, mi ha lasciato un solco dentro. Una maledizione forse: l’immedesimarsi è stato così immediato che sempre ho avuto relazioni tendenti alla distruzione. E questa canzone, questa canzone in fondo all’orecchio.

“And the memories offer signs that it’s over… it’s over” pare quasi un epitaffio per Jeff stesso: quello che rimane sono solo i ricordi. E le sue canzoni, fortunatamente.

(Martina Carnesciali)

4. “Lilac Wine”

Jeff e le cover. Quanta bellezza quando, nel 1993, al Sin-è di New York, veniva (neanche troppo) timidamente mostrato il talento nascosto fra le parole dei giganti. Bob Dylan, Van Morrison, Leonard Cohen, Led Zeppelin, Nina Simone. Fonti d’ispirazione, certo, ma anche un naturale modo di far germogliare i fiori di “Grace”, che fu pubblicato appena un anno dopo, nell’agosto del 1994. Nell’immortale opera del figlio di Tim, sono solo tre gli omaggi presenti. “Hallelujah” di Cohen (un ponte fra passato e presente sospeso nel nulla), “Corpus Christi Carol” di Benjamin Britten (la preghiera prima della vita eterna) e “Lilac Wine” di James Shelton, un classico del 1950 che diventa immediatamente immortale. Nelle pieghe della voce di Jeff io navigo nei ricordi; “Lilac Wine” è per me una donna, reale, che s’immedesima nella poesia e nella grazia di un nome che è già leggenda. Un sorso di vino, una frase ben assestata, un modo bohemien di vivere il nostro tempo, con i nostri classici. E poco importa se sono rivisitazioni di un passato mai conosciuto, per noi che non abbiamo avuto la fortuna di vivere “Starsailor” o “Blue Afternoon”, è già un magico, emozionante, unico presente. Che non si è ancora assopito.

(Nicola Guerra)

5. “So Real”

Di Jeff Buckley ricordo una cosa piccola ma preziosa: il concerto che tenne a Correggio, nel luglio 1995. Sdraiato di fianco a me c’era Vinicio Capossela col cappello. Jeff iniziò dicendo che in quello spazio si sarebbe potuto anche giocare a calcio. E in effetti il concerto si teneva davvero in un campo di calcio.

Quando fece “So real” pensai al testo in cui Jeff prega questa ragazza di lasciarlo dormire sul suo divano, la chiama “amore”, eppure le chiede solo uno strapuntino sul sofà. Inizia con “Love, let me sleep tonight, on your couch…”, potrebbe essere un libro, o una poesia, o un epitaffio. È una canzone in cui ci sono la notte, una luna enorme, un vento suggeritore, e c’è lui che stramazza addormentato davanti a un cancello, in un sogno terribilmente reale.

P.S. “And I never stepped on the cracks ‘cause I thought I’d hurt my mother” è il parallelo reggiano del non aprire un ombrello in casa per non portare sfortuna a papà. E si torna così a Reggio Emilia, e a nostro padre, così importante per noi, e per Jeff.

(Matteo Marconi)

6. “Hallelujah”

Quella di Jeff è solo una tra le centinaia di versioni del brano pubblicato da Leonard Cohen nel 1984, ma si può definire tranquillamente quella definitiva. Laddove l’originale riveste i panni di un inno corale dall’arrangiamento raffinato, i sette minuti di musica concepiti da Jeff sono fedele specchio di un’entità illuminata e allo stesso tempo disarmata. Un uomo solo contro tutti, guidato dall’arpeggio della sua Telecaster e da un’ispirazione divina. Dal vivo poi, questo mantra si impreziosisce di drammaticità e imprevedibilità grazie all’inserto di “I Know It’s Over” degli Smiths.

Numero uno in America nella classifica di I-Tunes a dieci anni dall’uscita di “Grace” – l’ennesimo riconoscimento postumo – per una canzone leggendaria tramandata dalla generazione di Cohen a quella di Buckley: in una parola, immortale.

“Every Breath HE drew was, Hallelujah”

(Matteo Maioli)

7. “Lover, You Should’ve Come Over”

Inizia con un armonium suonato dallo stesso Buckley che pare lo schiudersi di una mattina indolenzita. A me ha sempre fatto questo effetto. Quando invece iniziano le parole, il giorno diventa del tutto dolente, e parte un corteo funebre sotto la pioggia. E’ una ballata languida di un amore sconfitto, “Lover, You Should’ve Come Over”, “perché alle volte un uomo si smarrisce” e perde la propria amata.

In questo senso è una canzone davvero blues che racconta di una sopraffazione totale, rappresentata magistralmente nel verso “My kingdom for a kiss upon her shoulder” in cui Jeff parafrasa Shakespeare e Riccardo III (“My Kingdom for a horse!”). Ma mentre le parole ci portano verso un’attesa infinita (e frustrata), l’andamento musicale suadente mi ha sempre infuso un’intensa tranquillità. Siamo sicuri che alla fine lei poi non torni?

(Paolo Bardelli)

8. “Corpus Christi Carol”

Ma questa cos’è, una canzone? No no no… Una preghiera, una ninna nanna, un salmo, un vespro? Forse sì, forse no. Il manoscritto anonimo risale al 1504 e qui Buckley si ispira alla versione di Benjamin Britten, compositore inglese del ‘900, versione assemblata nel 1933 a soli 20 anni. Corpus Christi Carol è come uno che decide di entrare in una chiesa per trovare un po’ di silenzio e non necessariamente contattare Dio. E se parliamo di Dio o di Dei, allora possiamo ben dire che Buckley aveva qualche chiave d’accesso alle recondità dell’animo umano, perché qui ci prende per mano e ci porta lungo territori di cui possiamo percepire raramente l’esistenza, ci fa scoprire dove può arrivare una voce e come quella voce possa aprire con una carezza il vuoto sotto i nostri piedi.

(Max Cavassa)

9. “Eternal Life”

L’intro di chitarra è da grande inno del rock. L’intero pezzo è un tributo ad uno dei suoi idoli, Jimmy Page, e un tentativo di unire le sue istanze con quelle del grunge più appetibile (ancora di più nell’alternativa “road version”). L’intimismo qui esplode nella rabbia, e il risultato è il brano più potente dell’album. Le chitarre accompagnano le invettive di Jeff contro le contraddizioni della società di cui si sente estraneo: lui punta più in alto, non vuole lasciarsi imprigionare dalla quotidianità. E per il cantante la sua musica è stata l’unica via praticabile per questa “vita eterna”.

(Pietro Di Maggio)

10. “Dream Brother”

Era “fatto” Jeff Buckley la notte che ha concepito il testo di questa canzone. Lui stesso lo afferma in una delle interviste dell’epoca.

La canzone era per il suo “Dream brother” Chris Dowd.

Pensava a Chris, al fatto che stava per avere un bambino che non voleva da una compagna che ormai non amava più. Pensava anche a se stesso, al padre che l’aveva abbandonato, che aveva cercato suo figlio solo nei suoi sogni (“Dream Letter”, Tim Buckley), ma che più di vaghi ricordi non aveva lasciato nel giovane Buckley.

Testo fumoso, dovuto al concepimento, ma ritornello più chiaro che mai.

“Don’t be like the one who made me so old

Don’t be like the one who left behind his name

‘Cause they’re waiting for you like I waited for mine

And nobody ever came…”

(Elisabetta De Ruvo)

11. “Forget Her”

Per me “Grace” è come il Codice di Hammurabi. E’ immutabile, definitivo, un documento imprescindibile della presenza umana sulla Terra. Capirete pertanto il mio sconcerto quando, una mattina di novembre di un paio di inverni fa, ascoltando una nuova edizione di quella meraviglia di album, scoprii che dopo “Dream Brother” Jeff aveva detto qualcos’altro. E lo diceva in diretta a me: dopo che mi aveva parlato per anni, mi sussurrava ancora di lui, e di me stesso. Lui che mi conosceva così bene.

“Oh, I think I’ve forgotten her now”.

(Paolo Bardelli)

11 agosto 2014

[1] “Grace” è uscito il 15 agosto 1994 in Gran Bretagna ed Europa, ed il 23 agosto 1994 negli Stati Uniti.