Share This Article

“Questa volta non lo perdo” mi son detta tra me e me appena annunciata la data di Morrissey a Roma. Il desiderio inconscio fortissimo era che chiudesse la performance con “Last night I dreamt that somebody loved me”, come all’Auditorium un paio d’anni prima, quando io non c’ero. È normale credo. Morrissey è ancora e sarà sempre sinonimo di Smiths, a dispetto dei 26 anni di carriera da solista contro i 5 intensissimi anni di vita degli stessi. Un po’ come il Bela Lugosi che non riuscì mai più a dismettere i panni di Dracula nella sua carriera.

La serata però fa parte del tour promozionale del suo nuovo album “World peace is none of your business”, altra creatura perfetta dell’artista in cui però, come da diverso tempo ormai, degli Smiths rimane solo l’eco di certe declinazioni della sua voce.

Però, entrando nella venue mi chiedo quanti di noi presenti nel pubblico siamo consapevoli di tutto questo.

L’età è assolutamente eterogenea. Dai ventenni che si sbaciucchiano perché loro fanno così, alle non più estremamente giovani famiglie anche di cinquantenni con prole.

Chi vuole ascoltare cosa?

L’attesa per scoprirlo è relativamente breve. Non ci sono gruppi minori ad aprire il concerto, e, diciamoci la verità, è piacevole godersi uno show infrasettimanale sapendo che non farai le 2 di notte. Lo stage è un sipario e appena cala il silenzio, Morrissey e il suo gruppo entrano contemporaneamente sul palco nel fragoroso entusiasmo del pubblico.

Parte “The Queen is dead”, decisamente inaspettata, come una mitragliata a bruciapelo. Magari negli anni ‘80 un’apertura del genere avrebbe esagitato il pubblico, facendolo saltare, a Roma sinceramente però non so in quanti abbiano riconosciuto il pezzo, o forse…chi l’ha riconosciuto no ha più ormai l’età giusta per “saltare”.

Ragiono un attimo, mentre il fascinosissimo artista continua la scaletta presentando brani del nuovo album, e qualcosa della prima produzione da solista (tra quelle proposte “Certain people I know”), mi guardo intorno e noto che in molti cantano le canzoni, tutte, a memoria. E sono tutti trenta-quarantenni maschi col compagno. È giusto anche questo, credo, lo zoccolo duro dei fan. Una leggera sensazione di inadeguatezza rispetto all’affettuosa preparazione di questo pubblico rispetto alla mia, perché lo confesso, Morrissey ho continuato a seguirlo anche da solo, ma le canzoni che conosco a memoria sono quelle degli Smiths, e nemmeno più tanto bene: l’età avanza per tutti.

Ma Sir Steven Patrick Morrissey ama tutti e lo dimostra quando attacca con “How soon is now?”. Fugacemente mi chiedo in quanti la conoscano solo per essere stata la sigla della serie “Streghe”, poi mi impongo di non essere sempre così critica, anche nei miei soliloqui.

In ogni caso però trovo la situazione stupefacente. Specie considerando le notizie drammatiche che si sono rimpallate sul web sullo stato di salute dell’artista nei giorni che precedevano il concerto. E ancora nella folla di pensieri che suscita lo show mi abbandono solo un attimo al pensiero che l’unico soggetto che agisce in maniera assolutamente trasversale, sempre, è la Morte.

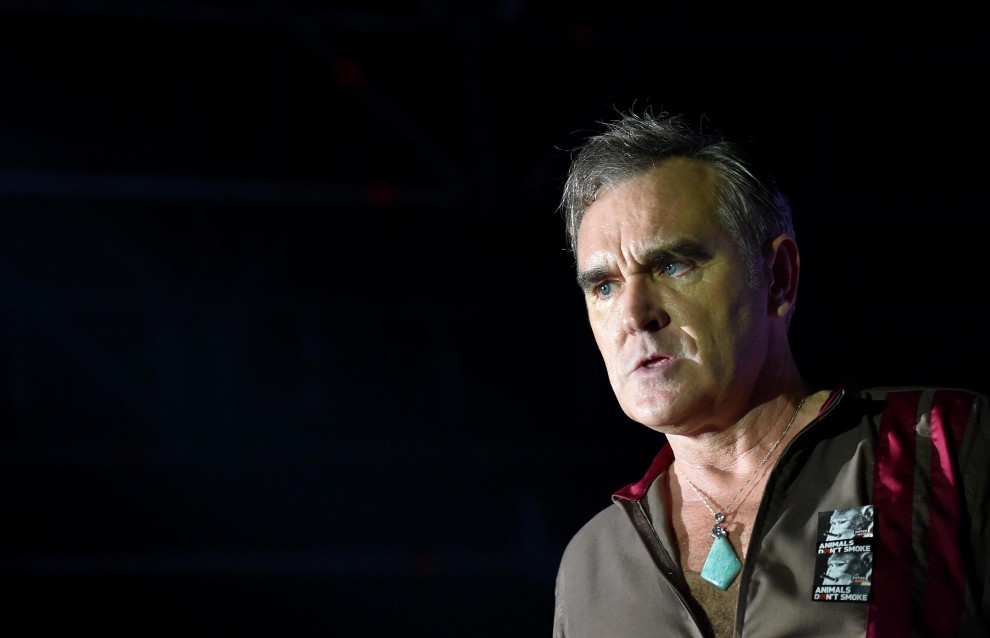

Pensiero subito sotterrato solo ascoltando la voce di Morrissey, calda, avvolgente, sempre all’altezza di ogni accordo, in una parola sola: immortale. E vengo risucchiata dall’aura divina comune solo a pochi musicisti: uno di quei pochi è ora lì, sul palco. Di fronte a me.

Si concede Morrissey, si dà, e accoglie ogni sorriso, ogni obiettivo che lo inquadra, condensa i suoi quasi 32 anni di carriera in un pugno di canzoni, rallenta sui suoi ultimi pezzi, rigonfia l’aria con “Asleep”, poi scompare nei camerini con la band, prima del bis.

Un’unica canzone: “Every day is like Sunday”.

E se lo canta lui è verità assoluta, anche se è Lunedì.

foto: LaRepubblica