Che cosa aspettarsi da una famosa band americana che in più di vent’anni di carriera ci ha abituato a un rock tanto ironico e godereccio quanto retrò e citazionista?

Che cosa aspettarsi da una famosa band americana che in più di vent’anni di carriera ci ha abituato a un rock tanto ironico e godereccio quanto retrò e citazionista?

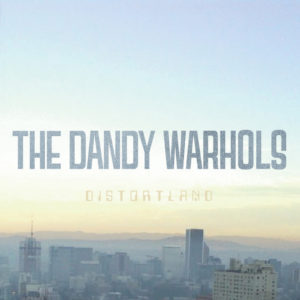

Magari un nuovo album capace di andare oltre quel suono ipnotico e distorto che li ha resi celebri e non li releghi definitivamente nell’oblio. I Dandy Warhols tornano dopo quattro anni dal precedente “This Machine” per dirci che ci sono ancora e di come se la stanno vivendo nella loro Portland, città dell’Oregon, passata in pochi anni da piccolo luogo dimenticato dal tempo a epicentro culturale mondiale con più di 2,5 milioni di abitanti.

Tutto questo probabilmente potrà anche far piacere a molti nostalgici sennonché con “Distortland” ancora una volta Courtney Taylor-Taylor e i suoi non riescono a inventarsi nulla di nuovo. Sebbene l’album, nei suoi trenta minuti di cantato più che mai sussurrato, chitarre fuzz e tastiere ben calibrate, suoni come dovrebbe suonare, cioè sporco e distorto come nelle intenzioni, viene da chiedersi se dopo aver fatto da colonna sonora a una compagnia telefonica e a un serial tv non si sia inevitabilmente e definitivamente perso qualcosa.

Convincente l’apertura affidata a sintetizzatore pulsante, chitarra secca e voce dilatata di “Search party”, meno riuscito il successivo incedere psycho/heavy di “Semper Fidelis” cui segue il più coinvolgente surf/rock di “Pope reverend Jim”. Sicuramente apprezzabile l’incedere funky/rock di “Catcher in the rye” e ancor più del singolo “STYGGO” perfetti esempi di Dandies’ pop song. La melodia a dir poco struggente di “Give” non lascia indifferenti mentre l’altro singolo “You are killing me” è forse il brano più pop e credibile dell’album. Curioso il risultato di “All the girls in London” con quella voce tanto disperata quanto convincente su sonorità molto sixties e molto british.

La cavalcata sonica di “Doves” non aggiunge nulla di ulteriormente interessante a questo lavoro che forse non potrebbe avere epilogo migliore se non quello affidato a una voce stanca ma confidenziale su accordi di chitarra distorta e pesante. L’ultima strofa di “The grow up song” la dice lunga sull’aria che tira dalle parti della loro sempre più imborghesita città, un tempo mecca della musica indipendente americana e ora rappresentata forse coerentemente da questo album.

60/100

(Vincenzo Aversa)