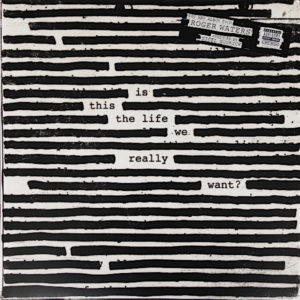

Della sentenza definitiva del Tribunale di Milano che ha stabilito il plagio della copertina dell’ultima fatica di Waters ci interessa poco. Anzi la stessa ha dato visibilità ad un album che pare essere passato – del tutto ingiustamente – in sordina. Esistono dei grandi anziani del rock che le generazioni in corso (sto parlando dei ventenni che fissano i gusti odierni, il cosidetto zeitgeist musicale) sentenziano che possano dettare degli insegnamenti ancor oggi, e Waters non è tra questi. Non so il perché, ci sono moti e movimenti che non hanno spiegazioni (tipo le mode dei locali, un anno si va tutti a fare l’aperitivo al locale x e poi l’anno dopo farsi anche solo beccare a 500 metri dal locale x fa subito sfigoz), ma è piuttosto incontrovertibile che l’ex cantante e bassista dei Pink Floyd non sia particolarmente simpatico. Vedi l’uscita, anzi direi proprio la sparata, sui Radiohead che non dovevano andare a suonare in Israele. Ma scusa, a parte che i Radiohead fanno quello che vogliono, e poi che senso avrebbe muoversi così per una band che non ha alcun posizionamento politico nei suoi testi? Insomma, Waters pare molte volte un elefante in cristalleria e, soprattutto, un vecchio brontolone, un po’ sociopatico e molto complessato.

Della sentenza definitiva del Tribunale di Milano che ha stabilito il plagio della copertina dell’ultima fatica di Waters ci interessa poco. Anzi la stessa ha dato visibilità ad un album che pare essere passato – del tutto ingiustamente – in sordina. Esistono dei grandi anziani del rock che le generazioni in corso (sto parlando dei ventenni che fissano i gusti odierni, il cosidetto zeitgeist musicale) sentenziano che possano dettare degli insegnamenti ancor oggi, e Waters non è tra questi. Non so il perché, ci sono moti e movimenti che non hanno spiegazioni (tipo le mode dei locali, un anno si va tutti a fare l’aperitivo al locale x e poi l’anno dopo farsi anche solo beccare a 500 metri dal locale x fa subito sfigoz), ma è piuttosto incontrovertibile che l’ex cantante e bassista dei Pink Floyd non sia particolarmente simpatico. Vedi l’uscita, anzi direi proprio la sparata, sui Radiohead che non dovevano andare a suonare in Israele. Ma scusa, a parte che i Radiohead fanno quello che vogliono, e poi che senso avrebbe muoversi così per una band che non ha alcun posizionamento politico nei suoi testi? Insomma, Waters pare molte volte un elefante in cristalleria e, soprattutto, un vecchio brontolone, un po’ sociopatico e molto complessato.

Ma quando fa musica è tutta un’altra cosa. O, meglio, il riuscire a condensare in note le sue fobie/manie è proprio il substrato che ha reso possibile quel capolavoro che è “The Wall”. E nell’anno di grazia 2017 Waters è riuscito a ridialogare con le proprie paure e a ritratteggiarle nella maniera più lucida possibile, cosa che non aveva fatto in “The Final Cut” – mera riproposizione di “The Wall” (so che ci sono molti che non la pensano così…) – o nelle successive prove da solista. E non si parli solo di “Déjà vu”, tanto per giocare con il titolo di una canzone contenuta in “Is This The Life…”: gli artisti – come ha detto efficacemente Brian Eno – si distinguono in giardinieri, che per tutta la vita coltivano lo stesso pezzetto di terra, e avventurieri, che partono ad esplorare di qua e di là, e Waters è un coltivatore all’ennesima potenza. Però questa volta ha lasciato che lo aiutasse un altro “fiorista”, quel genio di Nigel Godrich, che ha impresso il suo magnifico marchio di fabbrica sonoro all’album. I suoni girano infatti dalle parti di “Sea change” di Beck, quel sound anni ’70 ovattato e reso odierno dalla sinteticità radioheadiana, e si sposano straordinariamente bene con le melodie di Waters, molto debitrici della sua penna precedente (i giri di accordi, le intuizioni, gli stacchi, i parlati televisivi, i suoni in sottofondo sono tutti elementi ed espedienti tipici della scrittura watersiana) ma indubbiamente belle.

Ciò che però è più importante da sottolineare è che “Is This The Life We Really Want?” non è un revival, non è un incancrenirsi in dialoghi del passato risultando arteriosclerotici: è un album che parla all’oggi, e potrebbe essere davvero il punto di partenza di un giovanotto che poi approfondisce cosa ci ha detto questo signore nel suo percorso artistico. Appunto: cosa ci ha raccontato?

Ci ha insegnato che la vita ci indurisce, che nonostante tutti i nostri isolamenti val la pena buttarli giù, i muri, ma soprattutto ci ha ricordato che uno dei legami più forti che è dato di vivere ad un essere vivente è il rapporto con i genitori, e che le ferite con gli stessi, il non potere dir loro addio, il recriminare per quello che non si è potuto condividere, è tutta roba che ci segna in modo indelebile.

And I dreamed I was saying goodbye to my child

Quindi – e alla fine si può dire – “Is This The Life We Really Want?” è attuale perché si pone le stesse domande che tutti si pongono, da decenni, secoli e millenni. A me non pare poco.

87/100

(Paolo Bardelli)