Share This Article

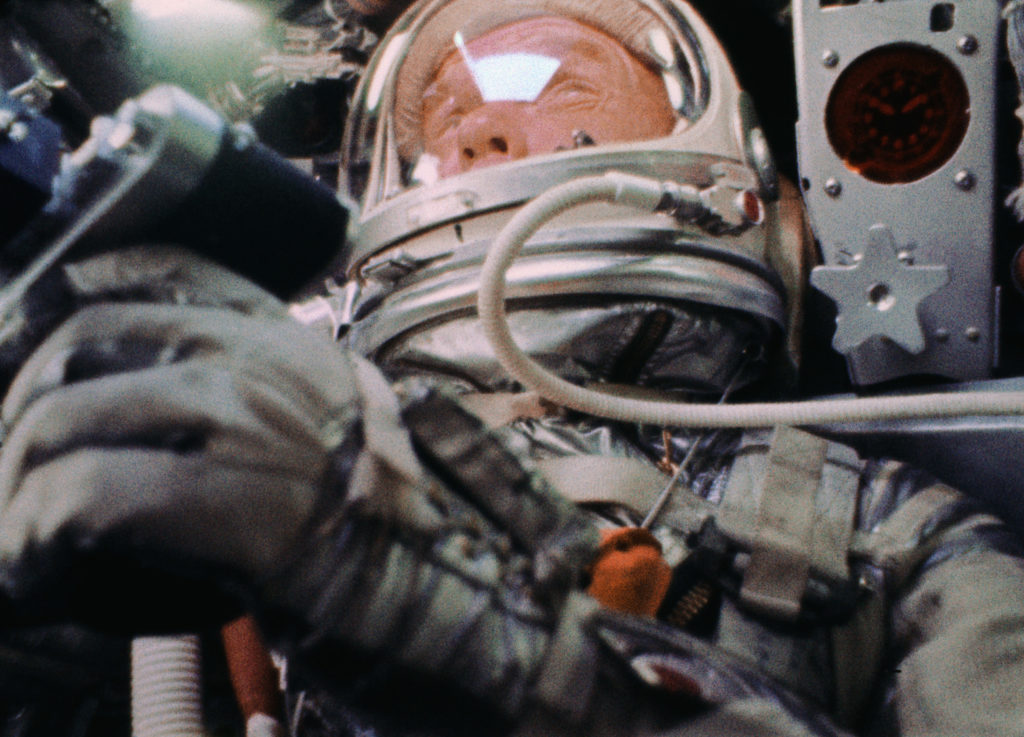

“I GUESS THE QUESTION I’M ASKED THE MOST OFTEN IS:

WHEN YOU WERE SITTING IN THAT CAPSULE LISTENING TO THE COUNT-DOWN, HOW DID YOU FEEL?

WELL, THE ANSWER TO THAT ONE IS EASY. I FELT EXACTLY HOW YOU WOULD FEEL IF YOU WERE GETTING READY TO LAUNCHE AND KNEW YOU WERE SITTING ON TOP OF TWO MILLION PARTS, ALL BULT BY THE LOWEST BIDDER ON A GOVERNMENT CONTRACT.”

JOHN GLENN (1921-2016)

ETHERS, “Ethers” (Trouble In Mind Records, 2018)

ETHERS, “Ethers” (Trouble In Mind Records, 2018)

La Trouble In Mind si sta specializzando oramai nella pubblicazione di dischi colorati e che riprendono quella bassa fedeltà pop-rock che andava molto negli anni novanta e che trovata in gruppi come i Feelies oppure gli stessi Pavement tra i suoi principali esponenti e iniziatori. Gli Ethers si possono sicuramente allineare a questa corrente e all’orientamento della label in questo momento particolare e pubblicazioni come “Negative Scanner” di Nose Picker, quella ultima dei neozelandesi Salad Boys, “In The Lover’s Corner” dei Love-Birds, Ultimate Painting, i Connections di Columbus, Ohio. Provenienti dalla scena di Chicago, gli Ethers (Bo Hansen, Mary McKane, Russ Calderwood, Matthew Rollin) sono quello che si potrebbe definire come supergruppo con componenti di esperienze diverse come Heavy Times, Outer Minds, Radar Eyes e The Runnies. Autodefinitisi come “bad time band” il gruppo ha pubblicato il suo primo LP eponimo lo scorso agosto con la produzione di Dave Vettraino e il mastering dell’australiano Mikey Young. Praticamente 12 canzoni garage pop ascoltabili e con un sound che è un mix tra quelle prime oscillazioni catchy The Strokes (“Empty Hours”, “Nature’s Revenge”…), psichedelia wave e pop-rock anni sessanta tipo i Kinks.

La caratteristica peculiare del gruppo, a parte la evidente facilità del suono che è sempre ammiccante, sensibile è quella di avere un suono vibrante e in una alternanza tra scariche di chitarre elettriche, arpeggi avvolgenti e impazzimenti lo-fi, il sound tipicamente indie incontra il garage-rock degli anni sessanta più psichedelico (“Running Through The Night”, “Rip Off”, “Past My Prime”…). La costante è l’uso delle tastiere elettriche del resto, che formano vere e proprie onde di suono (Ndr. Non di ultrasuoni, qui la psichedelia è quella lì a tratti a cerchioni rossi e gialli sixties e a tratti resa in un format sensibile da manifesto generazionale) che ti proiettano in una dimensione post-adolescenziale nella quale galleggiare nel mondo dei ricordi per rifugiarsi in maniera fugace e nostalgica, prima di ritornare in pista. Canzone inno-generazionale: “Something”.

TONY MOLINA, “Kill The Lights” (Slumberland, 2018)

TONY MOLINA, “Kill The Lights” (Slumberland, 2018)

Sono sincero: non riesco a capire perché questo ragazzo sia così “criticato”. Nel bene come nel male. Non riesco a capire perché a molti non piaccia, né chiaramente perché lo si debba a tutti i costi considerare una specie di genio. Tony Molina, giovanotto californiano, ex chitarrista degli Ovens, ha chiaramente un suo modello compositivo e che in fondo non è neppure così originale: molto semplicemente scrive canzoni che hanno in media la durata di un minuto-un minuto e mezzo. Quindi i suoi dischi li si potrebbe definire a tutti gli effetti dei “flash”, una specie di istantanee, piccoli quadretti pop psichedelici di mille colori e dai toni però tanto sensibili e evocativi. Sicuramente riesce a condensare in pochissimo tempo sensazioni molto forti e a sviluppare canzoni che sono brevi, ma comunque compiute. D’altro canto è pur vero che in generale si “pretende” che una canzone duri tanto da poterla canticchiare a memoria e qui in fondo non c’è neppure il tempo di attaccare che il pezzo è già finito.

Non parlerei di un difetto strutturale tuttavia, così come non parlerei di genio. Si tratta semplicemente di una scelta poco convenzionale quanto personale. Sul piano ideologico può tanto essere considerata geniale quanto una puttanata, evidentemente, ma sul piano dei contenuti (cioè delle canzoni e del giudizio del disco) funziona. Le canzoni di “Kill The Lights” sono veramente tutte quante, nessuna esclusa, belle e un sacco ascoltabili. Un disco tipicamente “lo-fi” nella sua dimensione concettuale e ideologica, sul piano dei suoi è una serie di ballate per lo più di pop psichedelia suonata con chitarra acustica e con le liriche ripetute e dettate da arrangiamenti minimali (non “minimalisti”). I riferimenti? Qualcuno ha parlato di Stephen Merritt… Io ideologicamente dico che è chiaramente un seguace del super-produttivo Robert Pollard e cui pure con dei suoni molto più addolciti e che ricordano una psichedelia pop anni sessanta-settanta molto acustica e senza derivazioni concettuali e devozioni ai suoni orientali, è sicuramente devoto. In fondo magari poi questa brevità sarà pure un difetto, ma se devo pensare a forme di devozione alla psichedelia anni settanta, mi becco volentieri queste pillole di chitarra acustica, magari accompagnata dal suono di un organetto vintage, invece che ascoltarmi la solita lagna tipo Jonathan Wilson o Father John Misty. Provare per credere.

THE HOLYDRUG COUPLE, “Hyper Super Mega” (Sacred Bones, 2018)

THE HOLYDRUG COUPLE, “Hyper Super Mega” (Sacred Bones, 2018)

Già al primo ascolto il nuovo disco di The Holydrug Couple, il duo cileno formato da Ives Sepulveda e Manuel Marra, diventa difficile da portare a termine. Quella che possiamo definire come pazienza diventa col passare dei minuti vera e propria ansietà, tipo che ti domandi, “Quando finirà?” Dopo qualche ascolto invece ti rendi conto che “Hyper Super Mega” è un disco semplicemente privo di contenuti e persino insopportabile nella vacuità dei suoi suoni. Uscito nel calderone sudamericano e principalmente Made In Chile della BYM Records di Santiago del Cile capitanata da Ignazio Rodriguez (Chicos de Nazca, La Hell Gang, The Ganjas, Wilde Parade…), praticamente quella dei Follakzoid, il duo si è progressivamente proposto sulla scena musicale neo-psichedelica europea con un sound pop accattivante e che ha di volta in volta riscosso sempre più consensi e pure modificandosi a seconda delle esigenze e svoltando sempre di più in una direzione “dreamy” e sintetica e che ora potrebbe forse aprire loro nuove prospettive.

Il disco “festeggia” i dieci anni di attività del duo, che qui dichiara deliberatamente di ispirarsi a esperienze pop degli anni sessanta come i Beatles, Beach Boys e Fleetwood Mac. Per la verità questa ispirazione non riguarda tanto i contenuti dell’album, che musicalmente non ha nulla a che fare con questi gruppi, ma forse più la dedizione nel ricercare suoni facili e accattivanti. Certo un po’ di retrogusto Beach Boys lo si può cogliere in qualche sfumatura di pezzi come “Ikebana Telephone Line”, “I’ll Only Say This”, “Easy”, “Western Shade” e “Mercury Lake”, del resto ci affacciamo in ogni caso sull’Ocano Pacifico, ma la dimensione lounge prominente nel disco allinea gli Holydrug Couple a esperienze indie come War On Drugs, Tame Impala, Foxygen e riprendendo di volta in volta i pezzi più pop e ammiccanti del lotto.

Temi sintetici a volte completamente irritanti tipo “Lucifer’s Coat” e comunque completamente basati sull’uso di strumentazione digitale e senza mai ricercare nessun colpo ad effetto e quell’uso terrificante di effettistica per la voce diffuso oramai a tutti i livelli, rendono questo disco definitivamente banale e riprende dei format pop anni settanta che all’epoca nessun ascoltatore di musica rock avrebbe mai preso seriamente in considerazione. Non vedo perché cominciare a farlo adesso.

MAGIC SHOPPE, “In Parallel” (Cardinal Fuzz/Little Cloud Records, 2018)

MAGIC SHOPPE, “In Parallel” (Cardinal Fuzz/Little Cloud Records, 2018)

Dopo “Wonderland” (Little Cloud Records, 2016) i Magic Shoppe ritornano con un nuovo disco e fanno di nuovo centro. “In Parallel”, freschissimo brand-new LP del gruppo uscito sia su Cardinal Fuzz in Europa che su Little Cloud Records negli USA e nel resto del mondo, costituisce il degno successore di uno dei dischi che in questi ultimi anni ha giustamente fatto sfraceli nel sottobosco della musica psichedelica Made In USA, una nazione che si conferma comunque più varia rispetto agli standard europei, dove tutto diventa più facilmente tendenza e ripetizione. Probabilmente anche causa orizzonti più ristretti rispetto agli States che con tutte le loro limitazioni (qualche problema se hanno un presidente come Donald Trump continuano ad avercelo anche loro) alla fine sono sempre avanti nel proporsi con maggiore spregiudicatezza.

Il quartetto (Richie Gibson, Stevie Mooboots, Dave Mulvaney, Josiah Webb) di Boston nel Massachussetts ha intanto un grande pregio: se ne frega altamente sia di suonare “pulito” che di adoperare effetti oramai inflazionati e sgradevoli nell’uso delle voci. Certo, considerando la componente dronica e noise del suono, adoperare un distorsore per la voce qui si rivela una mossa azzeccata, del resto è un po’ come indossare un casco per un cybernauta che voglia attraversare onde sonore a alta intensità e allo stesso tempo esplosioni di emozioni che riprendono quello sciamare suburbano sonico dei primi Brian Jonestown Massacre (“Methodrone”), buchi sonori dove riecheggiano eco che si dilatano nello spazio con eco e riverberi e suoni di chitarra metallici che farebbero impazzire anche i vecchi fan dei Sonic Youth più autentici.

Ma soprattutto ci sono veramente delle belle canzoni: pezzi come “West Coast Syndrome”, “(Un)Sound Mind”, la spettacolare e magnificente “Interstellar Car Crash” sono tra i migliori io abbia ascoltato nel genere quest’anno. Per i più nostalgici poi da menzionare chiaramente la cover di “Heroin”, rivisitata chiaramente secondo l’estetica e il sound del gruppo, una ballads (super)sonica da ascoltare nelle cuffie ad alto volume e a occhi chiusi prima di cominciare a muoversi ballando una danza lenta e poi via via sempre più accelerazioni e esplosioni contrastanti di emozioni ma comunque alterazioni che abbiano un senso, perché del resto senza questi cambiamenti di stato, questo giro di ballo che poi è la vita, che senso avrebbe.

THE MOLOCHS, “Flowers In The Spring” (Innovative Leisure, 2018)

THE MOLOCHS, “Flowers In The Spring” (Innovative Leisure, 2018)

I Molochs (Los Angeles, California) non si possono sicuramente definire uno di quei gruppi che si sporcano le mani. Non ci sono dubbi che la loro psichedelia pop e a tratti vintage, a tratti ammiccante, a tratti di chiara ascendenza indie, sia assolutamente ascoltabile e che un disco come questo non costituisca una esperienza sonora sgradevole, ma il fatto è che qui lo sguardo e le prospettive del gruppo non vanno affatto al di là di questo aspetto. Il loro terzo LP “Flowers In The Spring” è una specie di esaltazione di una dimensione losangelina che non va poi tanto indietro nel tempo, ma che anno dopo anno si rinnova in una specie di parodistica rivisitazione di se stessa nel tentativo di essere sempre una realtà rappresentativa sul piano iconografico di un certo tipo di pensiero “flower power” californiano che poi oggi diventa sempre meno credibile. E i Molochs sono probabilmente figli di questa cultura. Che piacciano a Mojo non stupisce, come potrebbe non piacere un disco di ballate pop rock psichedeliche ammiccanti (“To Kick In A Lover’s Door”, “Shw Glows”) con una forte connotazione indie figlia della storia musicale degli ultimi vent’anni (“Shadow Of A Girl”) e roba che va bene per tutte le stagioni, tipo strizzate di occhio ai Velvet Underground (“Wade In The Water”) e ovviamente i Beatles, costante di tutto il repertorio del gruppo dalla prima canzone all’ultima, “All The Things That Happen To Me”, che in questo senso costituice forse il climax, andando a cercare forme compositive quasi da Sgt. Pepper invece che limitarsi ai soliti arpeggi e refrai british.

Un disco adolescenziale e in questo senso pure bello, fare a pezzi il gruppo di Lucas Fitzsimons e i suoi compagni mi sembra un esercizio quasi gratuito e in fondo non ho nessuna ragione per biasimarlo, però dopo due-tre ascolti di questo disco, ti domandi semplicemente che cosa te ne dovresti fare, perché sicuramente sul giradischi non ce lo metterai mai più. Resta il fatto che è un bell’oggetto e pure l’occhio (quello del cuore) vuole la sua parte, ma poi alla fine la bellezza svanisce e la sostanza resta e qui si rimane invece con in mano solo un pugno di fiori appassiti quando poi la primavera va via e la calda estate brucia i campi con i suoi raggi infuocati.

L’ECLAIR, “Polymood” (Beyond Beyond Is Beyond Records, 2018)

L’ECLAIR, “Polymood” (Beyond Beyond Is Beyond Records, 2018)

Fate una cosa: buttate via qualsiasi cosa stiate ascoltando in questo momento e mettete su questo disco: “Polymood” de L’Eclair, collettivo di musica cosmica proveniente da Ginevra in Svizzera nato dall’idea di Sébastian Bui e Stefan Lilov durante un soggiorno londinese nell’inverno del 2016 e completato con l’aggiunta di Elie Ghersinu, Yavor Lilov (fratello di Stefan), Quentin Pilet e Alain Sandri. Il gruppo ha già pubblicato un LP un annetto fa intitolato “Cruise Control”, registrato in un solo giorno e pubblicato su Rock This Town Record. Il disco, unitamente alle travolgenti performance dal vivo cominciò a far circolare in giro quello che è stato definito come “Swiss Groove”, finché il gruppo non è giunto alle orecchie del sound engineer Jasper Geluk (Allah Las, Jacco Garner, ma soprattutto Eerie Wanda) che ha subito invitato L’Eclair a registrare un nuovo LP nel suo studio Gelou’s Tone Boutique ad Harleem in Olanda.

In un contesto così stimolante e in fondo inedito, questi ragazzi si sono letteralmente esaltati, realizzando un disco che è praticamente un vero e proprio capolavoro e giustamente presentato come un mix tra il sound di William Onyabor, AIR, Piero Piccioni, Sly Stone e i Can. Tutti paragoni che potrebbero sembrare altisonanti e esagerati, ma che invece riassumono effettivamente, messi tutti assieme, in maniera congrua quello che il sound e il groove incredibile di questo gruppo. “Polymood” è un disco sparato fuori direttamente dagli anni settanta, vintage ma non per questo retrò, spaziale ma non patinato, progressive ma mai pomposo, free-form, psichedelico, lounge ma mai banale. La componente groove e funky del gruppo domina sin dal pezzo di apertura “Tashi-Koto Pt. 1”, una suite di space music inserita in una dimensione lounge acida e psichedelica, una condition succeduta e completata di volta in volta da sonorità afro-beat (“Sisi La Fami”…), musica cosmica (“L’Arrivée Au Port De Lagos”…), disco-music venusiana (“Disco Dino”), japanese-wave e imperiosi stacchi progressive (“Coke Mountain”), reminiscenze pinkfloydiane e sensualità Marvin Gaye (“Sì O No”) e trance dub-psichedeliche.

Considerarlo uno dei migliori dischi di musica psichedelica dell’anno sarebbe riduttivo: qui ci troviamo davanti a qualche cosa di veramente speciale. Perdersi questo disco è qualche cosa che potreste solo rimpiangere in futuro per esservi perso ascolti prolungati di qualche cosa di così spaziale e cinematico, sexy, coinvolgente… E che chiaramente non poteva che finire su Beyond Beyond Is Beyond Records: una menzione doverosa per il lavoro incredibile che fa questa label che veramente non sbaglia MAI un colpo.

THE STAR PILLOW, “Symphony For An Intergalactic Brotherhood” (Boring Machines, 2018)

THE STAR PILLOW, “Symphony For An Intergalactic Brotherhood” (Boring Machines, 2018)

Una volta tanto ho il piacere di presentare in questa rassegna un disco tutto italiano. Non succede spesso (forse non è mai successo fino a questo momento) e non ho mai nascosto il mio disinteresse generale a quella che mi appare come una scena musicale per lo più piatta e povera di spunti particolari. Se non ad un livello molto molto sotterraneo. La Boring Machines di Onga, che da questo punto di vista è un’etichetta fondamentale puntando sempre non solo a proporre produzioni di qualità, ma anche che si distinguano per il carattere sperimentale e emotivo, fa un grandissimo lavoro e che qui si incontra con il talento di un musicista bravo e sensibile come il chitarrista Paolo Monti aka The Star Pillow. Un progetto cominciato nel 2007 e che ha un imprinting di base ambient e ricco di suggestioni droniche, ma il cui approccio rimanda sicuramente a dimensioni kosmische musik e psichedeliche.

“Symphony for an Intergalactic Brotherhood” è il suo ultimo album, contiene tre pezzi sostanzialmente improvvisati e formati da sovraincisioni di chitarra che non collimano in dimensioni noise oppure astratte e laminate come quelle di “Metal Machine Music”, ma che assumono un carattere sperimentale ambient e celestiale. Mi verrebbe da pensare all’ultimo lavoro di JR Robinson e dei Wrekmeister Hamonies (“The Alone Rush”) sebbene qui il carattere sacrale sia meno funereo, ma altrettanto potente sul piano visivo. Lungi dall’essere un manifesto futurista, “Symphony…” è una composizione neo-classica eterea, frutto di improvvisazione ma calibrata e con un uso dosato degli effetti e capace di trasmettere quel senso di pace e fratellanza richiamato nel titolo e alla base dell’ispirazione su cui è stato sviluppato l’intero concept.

Emiliano D’Aniello