Cinque dischi di musica psichedelica, cinque.

THE KUNDALINI GENIE, “It’s All In Your Head” (Captain Bee Fart Records/Little Cloud Records, 2019)

THE KUNDALINI GENIE, “It’s All In Your Head” (Captain Bee Fart Records/Little Cloud Records, 2019)

Dopo “Reverberation” e “You Are The Resurrection”, Robbie Wilson trova finalmente la formula vincente per il sound del suo progetto, The Kundalini Genie, e con “It’s All In Your Head” realizza un disco dal suono elettrico, vibrante e accattivante e tanto brit quanto psichedelico anni novanta tipo i primi Brian Jonestown Massacre, la cui ispirazione si può riconoscere facilmente per quelli che sono storici fan del gruppo di Anton Newcombe. Effettivamente “You Are The Resurrection” aveva già degli spunti interessanti, ma lasciava sinceramente insoddisfatti per la varietà dei suoni proposti e alcune scelte infelici e che erano fin troppo pop e eteree. Qui invece Wilson, che scrive e compone tutte le canzoni e suona tutti gli strumenti (collaborano Jack Getty alla voce, basso e chitarra e il chitarrista Jason Shaw) decide di dare al suono una direzione precisa e c’è infatti una continuità tra le canzoni dell’album, pezzi pop-rock psichedelici che rilanciano il sound brit alternative degli anni novanta: è centrale il ruolo delle chitarre elettriche che dominano nettamente sul suono della sezione ritmica, per lo più essenziale, e un uso massivo di effettistica come distorsori, eco e riverberi, che vengono usati anche per aumentare il mood lascivo delle voci, creando dimensioni alterate evocando una specie di sciamanesimo, eredità della contaminazione dei suoni orientali nel pop britannico già a partire dall’epoca d’oro dell’epopea Beatles e Rolling Stones. Il disco è uscito sia per la Captain Bee Fart Records in Europa che per la Little Cloud Records negli Stati Uniti d’America, un’etichetta che nel genere rock psichedelico fa sempre delle buone scelte e che vanta di un certo credito per gli appassionati del settore. È il segno anche questo, se vogliamo, del riconoscimento della crescita di Robbie Wilson e del suo gruppo, che da qui in poi è chiamato a dimostrare di avere ulteriori spunti per rendere non solo più accattivante, ma anche più sperimentale e più personale un sound che non è particolarmente innovativo, ma che per quanto mi riguarda è sempre un bel piacere da sentire. In definitiva è un classico per chi ama la psichedelia britannica anni novanta e anche per chi ha gusti più “pop” e si considera un fan dei fratelli Gallagher, la scuola del resto è probabilmente la stessa, anche se qui la visione è molto più ampia e supera quel campo limitato e sempre più ristretto in cui Noel (soprattutto) e suo fratello si sono andati a chiudere, costruendo attorno a sé una specie di campo minato. Brexit. Ma gli scozzesi, come possiamo sentire da questo lavoro, non è che sono tanto d’accordo a alzare nessuna barriera tra un confine e l’altro. Anzi.

74/100

DE LORIANS, “De Lorians” (Beyond Beyond Is Beyond Records, 2019)

DE LORIANS, “De Lorians” (Beyond Beyond Is Beyond Records, 2019)

Il Giappone conferma di essere un terra che ha una grande tradizione musicale per quello che riguarda la musica rock e non solo e che si rinnova di generazione in generazione sin dagli anni sessanta. È una crescita che definirei non solo come orizzontale, che amplia quindi il ventaglio di soluzioni possibili, ma che è anche incrementale, la crescita in verticale di un bagaglio culturale che affonda radici nella storia del paese e che poi ha saputo svilupparsi e in questo caso specifico, rispetto a altre branche della cultura del paese, con una apertura al mondo che è divenuta contaminazione e assimilazione. Questi ragazzi qui sono tutti giovanissimi: il gruppo si chiama De Lorians ed è un ensemble rock psichedelico composto da quattro ragazzi che hanno tutti meno di trent’anni (Hyozo Shiratori, Soya Nogami, Genki Goto, Syzeuhl Meme Joyer più il flautista Wakana Ikeda) ed è stato scovato, diciamo così, da quei soliti geniacci della Beyond Beyond Is Beyond Records. Il principio alla base del sound di questo gruppo è quello di mettere assieme il sound fusion con la genialità di Frank Zappa, rimandi a Canterbury (come già anticipato nella nostra news di maggio) e che però hanno degli accenni che rimandano alla tradizione musicale giapponese. Culturalmente però i componenti del gruppo dichiarano poi di avere riferimenti culturali diversi e che non riguardano solo il rock psichedelico oppure il jazz di Alice Coltrane oppure Doug Carn, ma pure quelli che possiamo considerare come “stereotipi” della cultura giovanile jap come quella cyberpunk e poi quella anime e fino ad arrivare ai Pokeman. Ma perché no del resto. Qui mi viene in mente quello che diceva Lester Bangs quando diceva che secondo lui la vera cultura, senza chiaramente rinnegare quella letteraria, stava nelle riviste, perché quella erano la autentica rappresentazione di quella che definiva come cultura “pop” e perfettamente inserita nel contesto sociale contemporaneo. Una narrazione del tempo attuale quindi. Certo, non possiamo dire che questo tipo di narrazione riguardi ogni aspetto della cultura “pop” contemporanea, ma in fondo è pure vero che ogni individuo è al di là della propria formazione, fuori dal proprio tempo, se rifiuta di considerare il contesto culturale in cui vive e di comprenderne le ragioni, di esserne esso stesso parte integrante. E effettivamente da parte di questi ragazzi non c’è solo quella “barbosa” devozione a generi musicali che sono sicuramente complessi e che potrebbero quindi comportare una specie di atteggiamento scolastico. In questo caso infatti questo qui sarebbe stato un disco completamente diverso e un disco inutile. Subito dalla prima traccia “Daytona” è evidente che ci troviamo invece davanti a qualche cosa di completamente diverso da quella che potrebbe essere una vetusta pesantezza progressive oppure pretese di intellettualismo: il sound è sostanzialmente quello che si potrebbe considerare come avanguardia free-jazz, ma le costruzioni dei brani si muovono in direzioni che per l’ascoltatore sono difficilmente prevedibili e assumono toni e sfumature diverse, dal groove afro-beat, alla bossa nova (es. il reprise è chiaramente una specie di rimando ai lavori nel genere di Ryuichi Sakamoto) e la tradizione del paese del sol levante. C’è continuità, senza nessuno stacco, da una traccia all’altra, sebbene ovviamente i pezzi abbiano poi ciascuno una propria struttura, pure free-form: “Magso” ha una sezione ritmica particolarissima, pulsante e molto articolata, forse è il pezzo più progressive del lotto per quello che riguarda il suono delle chitarre elettriche e delle tastiere, che poi esplodono in uno sperimentalismo e una jam-session cosmica e avanguardista nel successivo brano “A Ship Of Mental Health”. “Gomata” e “Roccotsu” sono due pezzi altrettanto complessi e dove alla jazz psichedelia, il gruppo combina forme di istrionismo che collimano in evidenti suoni che sembrano uscire fuori dai primi dischi degli Yellow Magic Orchestra e poi un vibe fusion e sezioni lounge da film noir (“Himalia”). Forse il pezzo più tradizionale del lotto è proprio la conclusiva “Toumai”, ma anche qui la mescolanza tra i diversi generi si concretizza in un amalgama e in alternanze che sono il frutto di una cultura musicale alta per quelle che sono le concezioni dei tempi e la padronana degli strumenti, ma allo stesso tempo di quella leggerezza e voglia di sorprendere che è freschezza e sensibilità giovanile e forse la voglia di tirare fuori la testa di una generazione in un paese che si fa troppo schiacciare dai suoi soliti cliché e che senza rinnegare la sua cultura pop, in fondo lamenta storicamente una spaccatura sociale profonda e che si concretizza in una stagnazione delle sue strutture amministrative e sul piano culturale e in quello che, guarda caso proprio come l’Italia, è uno dei paesi più vecchi del mondo. Imperdibile.

85/100

DOMBOSHAWA, “Five” (Not On Label, 2019)

DOMBOSHAWA, “Five” (Not On Label, 2019)

Anders Brostom aka Domboshawa va avanti per la sua strada letteralmente senza freni. Dall’inizio di questo nuovo progetto le sue pubblicazioni più o meno clandestine si succedono una dietro l’altra con risultati e propositi alterni. Non a caso solo tre dischi sono stati pubblicati in formato fisico, tra cui i due LP su Drone Rock Records, che costituiscono sicuramente i capitoli più interessanti dell’intero lotto. Il resto sono pubblicazioni rilasciate solo in formato digitale. Nel 2019 era già stato diffusoo “Fyra”, raccolta di quattro canzoni per la verità molto interessante (voto 61/100) e in cui Anders muovendosi sempre attorno a quella space music di carattere sciamanico, frutto della illuminazione mistica avuta durante un viaggio sul Domboshawa, proponeva una musica di carattere più riflessivo e con una sfumatura, nel caso di “Ektorps Garage”, persino cinematica e arricchita da suggestioni quasi nello stile di John Carpenter. Interessanti per altro anche alcuni suoni proposti in un format inedito, una traccia di soli tre minuti (“Underlig Omgivning”), che dà modo sviluppando un modello compositivo differente, di dare prova anche del suo gusto sul piano degli arrangiamenti e dello stile. Di tutt’altro tenore, invece, questo ultimo disco, “Five”, che non si può sicuramente definire come un disco malvagio, chi ama la space music più selvaggia non potrà infatti che apprezzarlo, ma che pecca di ripetitività e non riesce e che non offre particolari spunti interessanti. In effetti il disco sembrerebbe tutto costruito sullo stesso pattern di basso e questo vale in particolare per “Airways” e “Silverhjarna”, ma questo non è propriamente il limite principale dell’album. Al contrario questo carattere ripetitivo, quessta cadenza pesante conferisce ai due pezzi un carattere meditativo e che rimandi proprio a quella contestualizzazione geografica remota e che nelle nostre visioni può solo avere un carattere riferibile a quella insignificanza dell’individuo davanti all’ergersi di una colossale montagna. Forse se il disco avesse suonato tutto attorno a questa ripetizione, ne sarebbe uscito qualcosa di più interessante. Ovviamente con qualche accorgenza. Ma pezzi come “Earth” e “Foiben” spezzano e danno la sensazione che in effetti non ci fosse sotto nessuna riflessione specifica sul piano concettuale a monte, o questa comunque non appare chiara in nessuna maniera. Carne messa a cuocere comunque: non è mai troppa in fondo. Però non sempre le cose riescono bene.

52/100

UZEDA, “Quocumque jeceris stabit” (Overdrive/Temporary Residence Ltd., 2019)

UZEDA, “Quocumque jeceris stabit” (Overdrive/Temporary Residence Ltd., 2019)

Il secondo lungo ritorno discografico de gli Uzeda, lo storico gruppo catanese noise alternative degli anni ottanta-novanta, non poteva che rivelarsi assolutamente convincente e aprire a una nuova riscoperta, tredici anni dopo “Stella” (Touch and Go, 2006) e nuovamente la collaborazione dell’amico e vate Steve Albini, storico partner del quartetto oramai da venticinque anni. La formazione sin da allora è sempre la stessa: Giovanna Cacciolla (voce), Raffaele Gulisano al basso, Davide Olivieri alla batteria e Agostino Tilotta alla chitarra. Il nuovo disco, intitolato “Quocumque jeceris stabit”, il motto dell’Isola di Man, che significa più o meno “dovunque l’avrai gettata, starà in piedi” con riferimento alla “Triscele”, il simbolo dell’isola e che è praticamente coincidente con la Trinacria siciliana, segna il trentennale del gruppo e una ricorrenza che ha richiamato attenzioni anche in campo internazionale, all’evento hanno infatti preso parte Shellac, The Black Heart Procession, The Ex, Three Second Kiss, June of 44, tutti gruppi che con gli Uzeda hanno più che qualche tratto in comune e forieri di quelle sonorità alt-noise prive di una forma predefinita e che della attitudine post-hardcore colgono il lato più sperimentale e il carattere più ossessivo e visionario. Sono un gruppo che dà la sensazione di essere continuamente riscoperto ogni volta tanto dal pubblico (vecchio e nuovo) quanto dalla critica: per qualche ragione sono destinati a restare sempre e anche in un panorama povero di musica di questa qualità come quello italiano, in una dimensione “undeground”. Ma non possiamo considerare che questa sia una casualità. In buona sostanza sicuramente possiamo dire che il loro sound sia poco convenzionale e un unicum poi nel panorama italiano in particolare e in particolare oggi, secondariamente è chiaro che non si tratti di un gruppo che scenda a compromessi sul piano delle scelte artistiche e questo disco lo dimostra. Non è un disco difficile tuttavia, quella claustrofobia che ne possiamo cogliere ha un carattere astratto, quasi pop-art come psichedelico per le visioni che raccogliamo fedelmente come se stessimo assistendo a un recital su di un palco spoglio e dove i protagonisti improvvisano una danza frenetica e cominciano a vorticare nel vuoto più totale. Il suono delle chitarre è tagliente come vuole la tradizione del genere e queste creano dei veri e propri vortici di suono, legando con la sezione ritmica, che vengono rotti dalle grida di una performer incredibile come Giovanna. Inutile fare un track-by-track, penso che sia un album che possa regalare sensazioni diverse ogni volta che viene ascoltato e acquistare di volta in volta sempre più quel potere mistico sull’ascoltatore che è il vero e proprio segreto di una musica che non è solo “fedeltà” e protesta. Pure perché le due cose stridono tra di loro e forse qui ci troviamo le ragioni di quello che dicevamo sul fatto che sono un gruppo che viene continuamente riscoperto e sono sicuro che continuerà a essere così: gli Uzeda sono rivoluzione, questi suoni non sono mai fuori moda, perché i suoni contenuti sono universali, sono una traduzione di quella concettualità no-wave della New York della fine degli anni settanta. Se pensate che il disco sia solo un ritorno, sbagliate, perché gli Uzeda sono una grande onda che non smette mai di andare e venire (come la Trinacria che può ruotare su se stessa e così continuare a restare sempre in piedi) e noi siamo i bambini che ogni volta restano meravigliati davanti alla grandezza e l’infinitezza del mare. Mastering di Bob Weston.

81/100

FACS, “Lifelike” (Trouble In Mind, 2019)

FACS, “Lifelike” (Trouble In Mind, 2019)

Dopo la pubblicazione di “Negative Houses” (Trouble In Mind, 2018), c’è stato un cambio di line-up per i FACS, il gruppo nato dalle ceneri dei Disappears per volontà di Brian Case, Noah Leger e Jonathan van Herik. Quest’ultimo ha infatti lasciato il gruppo ed è stato sostituito dalla bassista Alianna Kalaba, amica di vecchia data del gruppo di Chicago e già collaboratrice tra gli altri di Cat Power. Brian Case, che nel precedente album suonava il basso, qui ritorna a suonare la chitarra così come faceva nei Disappears. A parte questo, si portebbe dire che non ci sono grossi cambiamenti. Insomma, questo nuovo disco, intitolato “Lifelike”, uscito anch’esso su Trouble In Mind con la collaborazione del producer John Congleton al missaggio e il mastering di Jason Ward (per le registrazioni ci si è avvalsi di Jeremy Lemos), riprende in buona parte lo stesso sound del LP precedente o comunque riprende le stesse “colorazioni” e atmosfere sotterranee stile Suicide e con un suono che forse qui è meno ossessivo ma più tagliente e comunque non meno inquietante. Meno alt-noise rispetto al progetto Disappears, “Lifelike” è un disco che ha la cadenza pesante di una specie di recital noir e decadente. Le voci sono amplificate dall’uso di eco e riverberi, le chitarre vibrano in una maniera tremante e frenetica, il basso domina letteralmente sul suono dei timpani della batteria e detta la linea come se fosse un capitano dell’armata rossa sotto le nevi e le cannonate di Stalingrado. Improntato a forme di minimalismo wave, non possono che a parte le influenze newyorkesi, emergere spunti fuori dall’immaginario Joy Division e quelli PIL, che erano ancora più spinti in verità proprio in “Negative Houses”. “XUXA” ha una costruzione ambiziosa, che ricorda a tratti quelle opere massime interminabili dei Cure più oscuri e nel momento di massima creatività di Robert Smith, ma manca per fortuna quel senso del barocco fine a se stesso, il suono è sempre laminato, accattivante, tagliente e quella vena drone, corrente del post-umanesimo, accentua i toni psichedelici più spigolosi di “Anti-Body”, “Loom State” e fino all’ultima declamazione negli otto minuti di “Total History”, che in parte riprendono il tema sonoro dei Disappears, ma ne abbassano l’intensità e diffondono quella vena art-noise in un format slow-motioned e di compulsioni micro-onde che si scoprono persino essere ballabili e hanno quel fascino di una donna fatale che balla sola sotto le luci che si accendono e si spengono di una discoteca, mentre tu la guardi ammirato e ti domandi perché no e la risposta è che c’è qualche cosa in quella scena che ha un valore sacrale e che va oltre il sentimento e il significato di quel momento. Ma forse è tutta una scusa. Immaginate il Titanic che cola a picco, raffiguratevi la scena dentro la vostra testa: la nave che affonda, le persone che urlano disperate, il freddo, immaginate la colonna sonora di questa unica singola scena, come se fosse bloccata dopo che avete messo “pausa” alla videocassetta nel vostro registratore. Provate a chiudere gli occhi e vi renderete conto che attorno a voi forse c’è il silenzio, ma dentro c’è questo miscuglio di furore drone che è angoscia e terrore e che racconta una storia che sembra passata, ma che invece è spaventosamente attuale e si ripete giorno dopo giorno, istante dopo istante. “Lifelike” è il senso della vita suonato all’incontrario forse per riscoprirne il significato più autentico e cercare quella umanità che il disco stesso sembrerebbe invece negare.

70/100

Emiliano D’Aniello

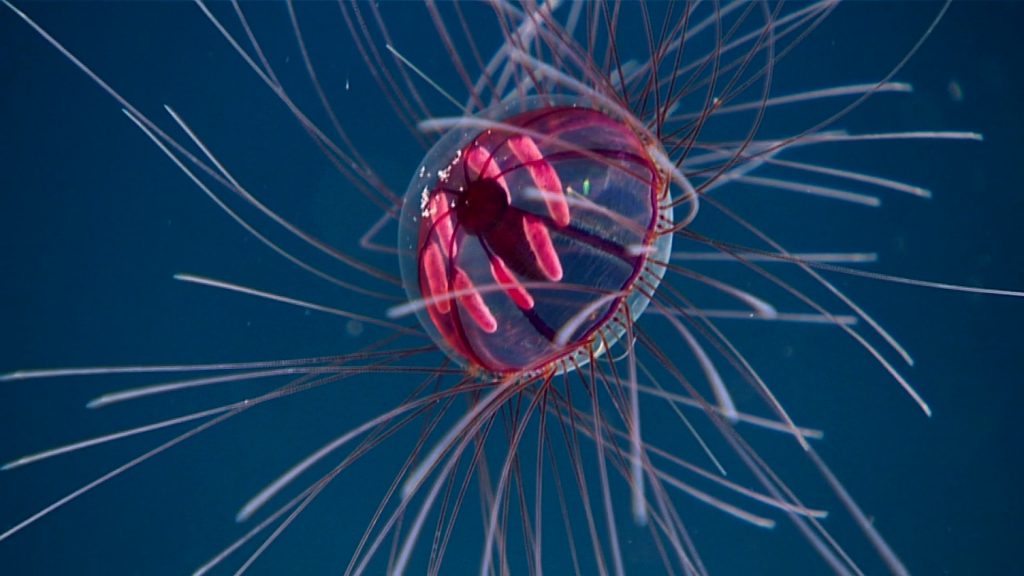

Foto: la cosiddetta “medusa psichedelica”, osservata e fotografata alla fine del 2018 dagli esploratori scientifici del NOAA, agenzia federale statunitense, nelle acque di Porto Rico durante delle rivelazioni metereologiche.