Share This Article

Oggi uno degli album più importanti degli Anni Dieci compie 10 anni, e scusateci il gioco di parole. Il 4 febbraio 2011, dopo tre ep l’anno precedente (“The Bells Sketch”, “CMYK” e “Klavierwerke”), James Blake pubblica il suo esordio omonimo, diventando un artista di riferimento per gli anni a venire. Qui a Kalporz lo vogliamo festeggiare con tre contributi che lo ripercorrono.

A riascoltarlo con le orecchie del senno di poi, nell’album d’esordio di James Blake si scovano molte delle idee che la musica pop avrebbe poi espresso, in maniera tanto interessante quanto diffusa, negli anni seguenti: l’utilizzo delle strumentazioni elettroniche in senso narrativo al pari della parte lirica; la voce intesa come elemento espressivo decostruibile e alterabile; l’importanza autoriale del ruolo del producer. In campo artistico è raro identificare gli inventori di un prodotto nuovo, e non voglio certo correre il rischio di etichettare il produttore inglese come uno di essi, però è innegabile che nel panorama pop esiste un “prima” e un “dopo” l’arrivo di James Blake. Il suo primo album è ancora lì a testimoniarcelo.

(Enrico Stradi)

Parlare di questo disco per me è come affondare un coltello nel burro. Mi sciolgo a collegare i ricordi con i suoni di questo disco che ritengo embrionale, vuoi per la sua capacità di rompere l’integralismo post adolescenziale che divide in compartimenti ben sigillati i generi, vuoi per essere la colonna sonora dei primi disastri, ma soprattutto delle conseguenze, dell’età adulta. Nella voce lancinante e affranta di James ricordo con malinconia un balcone affacciato sul porto di Napoli e un amore che finiva sulle note di Limit to your Love, mettendomi davanti ai miei limiti e alla pioggia scrosciante.

Da qui in poi, l’esplorazione è diventata parte del mio mangiare musica, legandola quasi sempre a memorie o alla mia visione di queste.

Che la si chiami downtempo, o semplicemente elettronica, ritengo che per molti adolescenti sia stata la porta d’accesso a qualcosa di più maturo con richiami a cose magari non ascoltate prima (vedi l’accenno di soul che mano mano emerge nel disco). In ogni caso, che sia il primo ascolto o un dolce ritorno, l’album di debutto di James Blake è un approdo sicuro in cui lasciar scivolare le proprie sensazioni

(Riccardo Ricci)

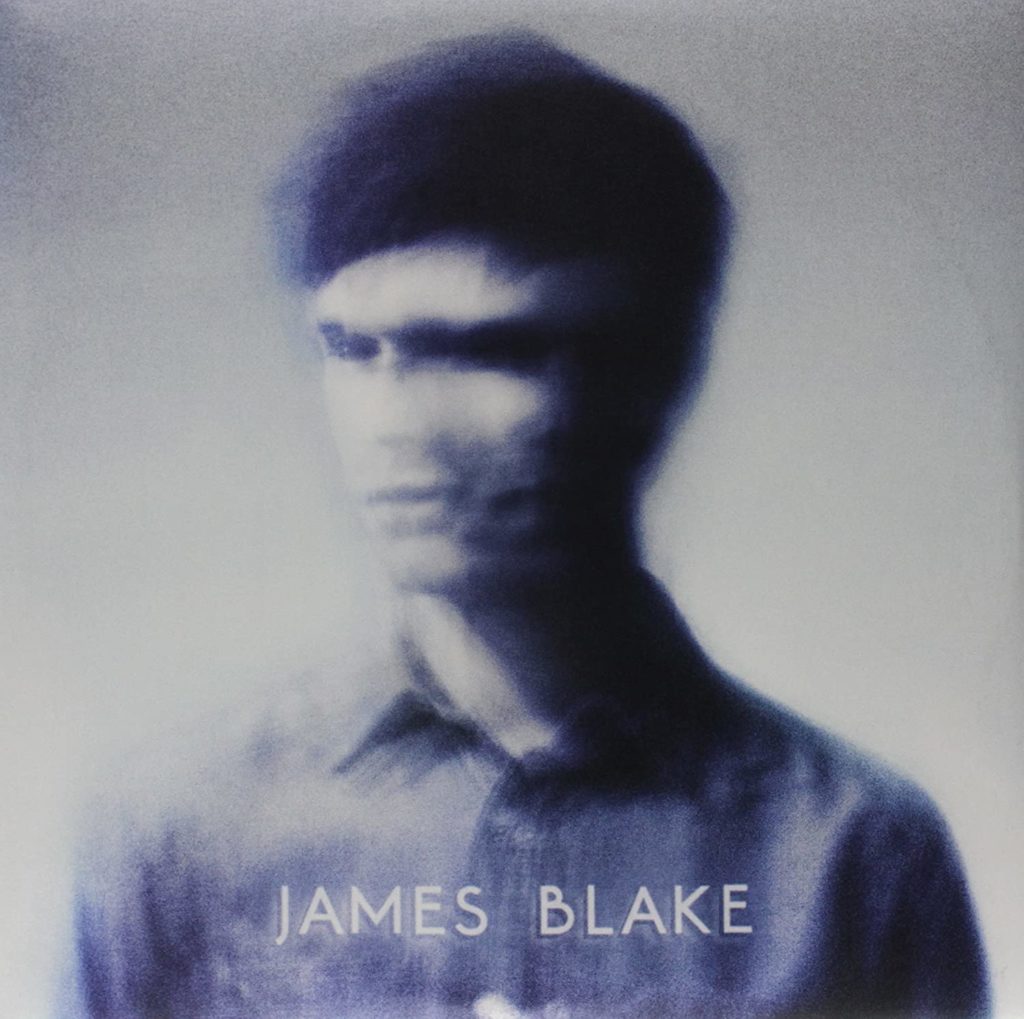

Già due anni prima gli XX avevano vestito di note il silenzio, come a voler scavalcare il decennio con uno spazio bianco tra troppe parole dette. James Blake, anch’esso londinese, impara la lezione e la trasmuta lungo canali elettrico-minimali, con un gusto soul e l’uso impavido di auto-tune e vocoder. Come a preannunciare una realtà “filtrata”, Blake sfuoca di un movimento impercettibile il suo ritratto in copertina e ci restituisce una istantanea impalpabile ma vibrante, un’elegia confessionale tra bit e vocalismi raffinati.

Seppure un po’ patinato, e questo forse è l’unico difetto del disco, l’esordio “James Blake” ha in ogni caso il grande pregio di abbassare tutti i volumi, e di accendere una lampadina in un luogo dell’anima, particolarmente recondito: dall’esibizione di tutti i talenti nella cover (di Feist) “Limit To Your Love”, alla perdita dei sogni di “The Wilhelm Scream”, alle rotazioni elettroniche del finale di “I Never Learnt To Share”.

Un artista che, proprio per la giovane età, ha marcato in maniera visibile gli anni Dieci con altri tre album: la conferma “Overgrown” (2013), il forse pretenzioso “The Colour in Anything” (2016) e la chiusura del cerchio con “Assume Form” (2019), dove Blake si autorappresenta nella cover in una foto ora nitida e definita e attinge a colori più compositi e caldi dove prima, nel suo album di esordio, raffigurava il tutto in modo razionale e controllato.

(Paolo Bardelli)

pezzo tratto da “Piccola Guida Agli Anni Dieci” (Arcana)