Share This Article

«I’ve been tearing up town in my fucking white gown», cantava Lana Del Rey in “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, episodio di chiusura dello splendido Norman Fucking Rockwell!, senza dubbio l’akmè del percorso musicale e poetico di Del Rey. In Rockwell, revival di atmosfere appartenenti agli Stati Uniti dei ‘50s, dei ‘60s e dei ‘70s e il topos letterario, cinematografico e musicale dell’amore tossico, che erano stati spesso declinati da Lana in brani entrati di diritto nel canzoniere americano contemporaneo ma talvolta fin troppo prevedibili e scritti col pilota automatico, si erano incarnati in canzoni mature e tra loro perfettamente coerenti dal punto di vista testuale e sonoro, rese ancora più vive dal brillante Jack Antonoff. Quattordici brani in cui finalmente Del Rey mostrava la sua idea di arte, la sua idea di canzone, la sua idea di disco cantautorale e art-pop contemporaneo utilizzando il suo celebre citazionismo e non facendosi utilizzare da esso.

«I’ve been tearing up town in my fucking white gown», cantava Lana Del Rey in “hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, episodio di chiusura dello splendido Norman Fucking Rockwell!, senza dubbio l’akmè del percorso musicale e poetico di Del Rey. In Rockwell, revival di atmosfere appartenenti agli Stati Uniti dei ‘50s, dei ‘60s e dei ‘70s e il topos letterario, cinematografico e musicale dell’amore tossico, che erano stati spesso declinati da Lana in brani entrati di diritto nel canzoniere americano contemporaneo ma talvolta fin troppo prevedibili e scritti col pilota automatico, si erano incarnati in canzoni mature e tra loro perfettamente coerenti dal punto di vista testuale e sonoro, rese ancora più vive dal brillante Jack Antonoff. Quattordici brani in cui finalmente Del Rey mostrava la sua idea di arte, la sua idea di canzone, la sua idea di disco cantautorale e art-pop contemporaneo utilizzando il suo celebre citazionismo e non facendosi utilizzare da esso.

Ne era uscito uno degli album più convincenti dello scorso decennio, come profeticamente cantava lei stessa in “The Next Best American Record”. Un decennio, quello dei ‘10s, che ha consacrato Lana come icona musicale e di stile, come prototipo della ragazza innocente e dannata, inseguita da demoni e al tempo stesso rarefatta, un concentrato di dionisiaco e apollineo in formato popstar e di fortissima americanità. Il culmine di quel viaggio, Rockwell, rappresenta, infatti, anche una delle più variegate e approfondite rappresentazioni degli Stati Uniti di oggi. È il disco che l’ha definitivamente collocata tra le migliori cantautrici contemporanee, parte di una lunga tradizione che ci fa incrociare, ripercorrendola, persino Joni Mitchell, che qui Lana celebra con una personale rivisitazione di “For Free” in compagnia di Weyes Blood.

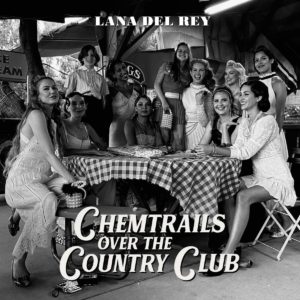

Chemtrails Over the Country Club rinuncia quasi del tutto al massimalismo e a quel grandeur da fine impero del suo predecessore in favore di una lucida essenzialità attraverso la quale dipinge acquerelli intimistici e classici. Tuttavia, come Rockwell, è anche, in parte, un processo sardonico e aspro all’America e un’apologia di Lana, della sua natura e delle sue ambizioni. Qui Lana, nel muoversi ancora in avanti, cerca di andare al di là della sua perfezione artistica per non restarvi avvinghiata in maniera nostalgica. Non scombina le carte ma, semmai, inizia un gioco diverso col medesimo mazzo, una variazione sul tema. Chemtrails è più intimo e scarno del suo predecessore, ha un sapore più folk ma coltiva – caratteristica tipica dell’arte di Lana – una ricca intertestualità e un larghissimo spettro di temi diversi.

Dal “white gown” di Rockwell si passa al “White Dress” con cui Chemtrails si apre. Sembra di essere a una tavola calda di una California lynchiana. La voce di Lana si fonde con l’ambiente esterno mentre canta di cose che sembrano sfuggirle dalle mani. «When I was a waitress working the night shift / You were my man, felt like I got this», ricorda Lana, e la musica intorno sembra sussurrare appena, e il piano viene accarezzato con cura. Ancora più lynchiana e decadente è la splendida “Wild at Heart”, uno degli episodi più veri e nudi del disco. Il “panorama Del Rey” è disegnato con gusto: Sunset Boulevard, sigarette, tentativi di fuga soltanto immaginati. “I’m wild at heart”, ci ripete, e siamo di colpo nella sua orbita.

Anche di fughe, nella mente o reali, di viaggi e di spostamenti è fatto l’universo di Lana. In “Chemtrails Over the Country Club” è in una miriade di luoghi e tempi diversi, ma il centro di tutto, ciò da cui si dipana il resto, è la presenza costante delle «chemtrails» sul club. Il celebre complotto è qui ridotto a una figura poetica, un disegno nel cielo che rimane mentre la mente di Del Rey è già altrove. Gli spazi che Lana canta si materializzano non solo grazie alla parola e alla voce ma anche per mezzo della strumentazione che sembra aprire di fronte ai nostri occhi la scena. Spesso ci troviamo di fronte a movimenti interiori, come in “Breaking Up Slowly”, impreziosita da un duetto con Nikki Lane, che chiama in causa una celebre coppia del country, Tammy Wynette e George Jones, che inquadra perfettamente la tipologia di rapporto che la canzone racconta. In “Tulsa Jesus Freak” la religione si intreccia col viaggio e con ricordi reconditi seppelliti in Arkansas. La voce di Lana è distante ma forte, indica e suggerisce, diventando quasi preghiera. “White hot forever”, ripete, “amen”.

Chemtrails è anche un disco che, come NFR, incontra più aspetti e sfumature del folk cantautorale. In questa direzione centra il bersaglio “Let Me Love You Like a Woman”, un manifesto di poetica tanto sincero quanto potente, nel quale Lana, di nuovo, sta per lasciare una città, Los Angeles, e dove forse risponde a suo modo a chi in passato l’aveva criticata per certe canzoni che sembrano celebrare, anziché condannare, amori tossici dominati da uomini abusivi. La ballata febbrile che è “Dance Till We Die” porta di nuovo alla luce, da subito, due miti del cantautorato USA sulle scie dei quali Lana ha da sempre camminato: Joni Mitchell e Joan Baez. «I’m covering Joni and I’m dancing with Joan», canta, anticipando, con una sagace operazione metaletteraria, la cover di “For Free” di Mitchell, registrata insieme a Zella Day e Weyes Blood, che chiuderà il disco. Anche qui Lana non sembra mai stare ferma. Viaggia nella musica, con la musica, nello spazio e nel tempo, fino a definirsi «like a rolling stone», citando il padre di tutto il cantautorato, Bob Dylan, e quella che per la maggior parte dei critici (non solo musicali) è la canzone più rilevante della musica contemporanea.

Potrebbero cambiare le stagioni, canta Lana in “Yosemite”, ma noi non cambieremo. In tal senso, l’appassionata celebrazione del muoversi e dello spostarsi, a volte con una meta e a volte senza, si scontra con l’amara constatazione che il tempo scorre inesorabile. Non basta questo, però, a far trionfare le ombre. Come nelle elegie di Mimnermo, la paura e l’orrore per la vecchiaia non impediscono al poeta di cantare i momenti felici del fiore delle età. E il viaggio, allora, si configura come l’ennesima prova dell’americanità di Lana, del suo essere radicata nelle tradizioni artistiche del paese in cui vive, del fatto che anche lei è on the road, è anche lei un’altra pietra che rotola. Lana danza lentamente verso un’altra città, verso bar affollati aperti tutta la notte, rimanendo cosciente del percorso che ha intrapreso, allontanandosene ogni volta che vuole.

76/100

(Samuele Conficoni)