Share This Article

Definirei la musica contenuta in “Laughing Stock” con due qualitativi pesanti: totale ed eterna. Poiché è apparentemente indecifrabile come le lyrics interne scritte a mano da Mark Hollis; e riassuntiva più che di un secolo, oso dire di un intero millennio di storia della seconda arte. I sei brani composti insieme al produttore e multistrumentista Tim Friese-Greene – in quel momento al lavoro con i Catherine Wheel e cercato anche dagli House Of Love per il loro Butterfly album – trascendono il lato pop di “Such A Shame” o “Life’s What You Make It” e vedono l’apporto di cinquanta musicisti di estrazione classica e jazz, anche se sono diciotto a finire nei crediti del disco.

Nell’incipit di “Myrrhman” comprendiamo il senso di un’annata di (tortuose) registrazioni: procede liquida su di un sottofondo orchestrale verso una melodia di oboe antica e leggendaria, forse celtica. “Ascension Day” è uno sguardo all’ultimo giorno della nostra vita sulla chitarra in overdrive di Hollis, l’armonica soul di Mark Feltham e la ritmica in 7/4 di Lee Harris; l’elegante motorik di “After The Flood” (Hollis ha citato i Can tra le sue ispirazioni) fa da contraltare nel più riuscito degli attack-release con un chorus che descrive la solitudine e angoscia dell’animo umano, “Shake my head and turn my face to the floor/Dead to respect to respect to be born lest we forget who lay”. “Taphead” getta una frase chitarristica di Mark in pasto a una selva minacciosa tra ambient, noise e drone music, la attraversa svariati minuti per giungere alla catarsi di silenzio in note suonate al rallentatore, in forma simile a “Runeei” che sembra attingere a un blues perduto di Robert Johnson.

Nel mezzo il capolavoro di una carriera, “New Grass”: dieci minuti di esoterismo e luce in fondo al tunnel con sonorità tra il Peter Gabriel world degli anni ottanta, il Miles elettrico e i Traffic di Steve Winwood. Mark Hollis vi dipinge negli ultimi istanti arcobaleni impressionisti che resteranno per sempre, come la bellezza misteriosa e abbagliante di “Laughing Stock”.

(Matteo Maioli)

Dell’importanza dei Talk Talk come ignorati precursori, per troppo tempo, di una sorta di slowcore jazzato al tempo stesso moderno e immortale se ne parla da tanto sulle riviste musicali, ma è un riconoscimento che è avvenuto postumo. Perché il successo commerciale degli album della prima metà degli anni Ottanta aveva offuscato quanto di alto (e totalmente diverso) i Talk Talk avevano sperimentato sul finire della loro carriera: con “Spirit of eden” (1988), certamente, ma anche con il conclusivo “Laughing stock” (1991). O, meglio, anche al tempo i critici attenti se n’erano accorti, ma non il grande pubblico. Paolo de Bernardin su «Rockstar», ad esempio, chiude la recensione di “Laughing stock” in questa maniera: “È un album che non salirà ai vertici delle classifiche, ma rimarrà uno dei dischi culto di questi anni”. E aveva ragione. È noto oramai infatti che “Laughing stock” ha saputo mettere in partitura più il silenzio che la musica, e ciò – se ci si pensa bene – è anche paradossale per una band che si chiama Talk Talk (ma il nome era ironico, proprio perché non erano dei chiacchieroni). Tutto è misurato, al suo posto, e “Laughing stock” cerca di portare l’ascoltatore in un altro universo in cui sono gli sfrigolii degli amplificatori più importanti delle note che vengono suonate.

I Talk Talk, oramai divenuti un duo con Mark Hollis e il batterista Lee Harris, lavorarono con alacre libertà artistica che concedette loro la nuova etichetta a cui si era rivolti, la Verve (che aveva in catalogo soprattutto jazz), e lo fecero allargando le registrazioni a moltissimi musicisti ma poi cancellando molte delle registrazioni per tenere il nucleo, il nocciolo, l’essenziale. L’alone è quello di un grande album di jazz che non è jazz, e infatti in molti lo considerano – per la libertà espressa e per le atmosfere dilatate – un album progenitore del post rock. Un disco “da ascoltare dopo le 23”, come disse proprio Mark Hollis all’epoca. I Talk Talk quindi, più che in totale controtendenza a quello che andava nel 1991, quando cioè i volumi si alzavano e le chitarre elettriche tornavano indiscusse padrone, sono piuttosto in totale anticipo rispetto ai tempi e inseriscono “Laughing stock” in quella sottile linea che potrebbe unire capolavori di tutto il Novecento in cui i musicisti hanno cercato di esprimere l’inesprimibile. Artisti come Keith Jarrett, Miles Davis, tanto per intenderci, che non hanno comunanze se non quella intenzione di catturare una fotografia di infinito.

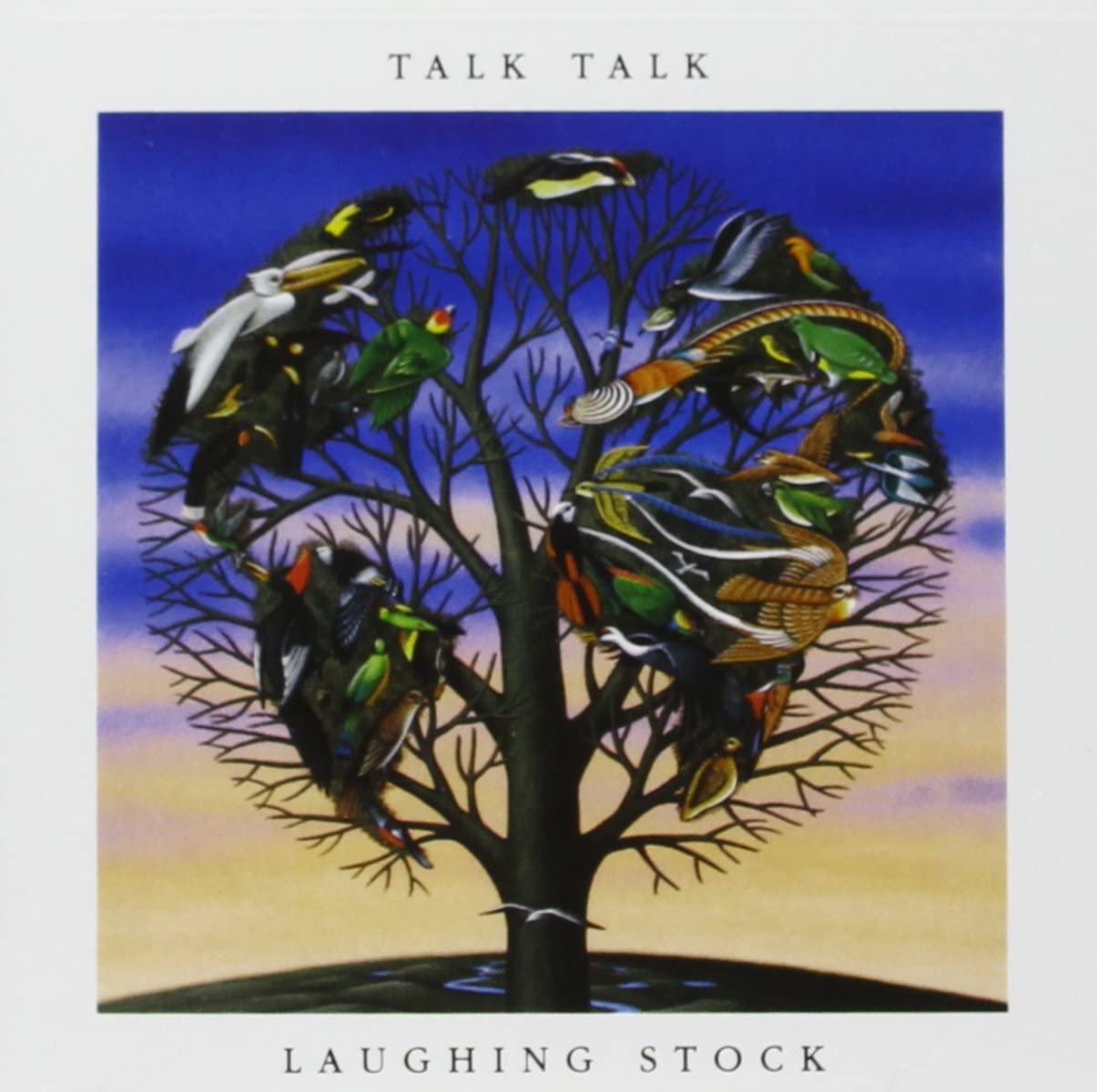

L’universalità del progetto di “Laughing stock” è dimostrata anche dalla copertina, un’opera di James Marsh in cui viene rappresentato un mondo racchiuso nei rami di un albero con degli uccelli coloratissimi che formano i continenti: come a dire che siamo tutti pronti a spiccare il volo ed essere liberi, basta volerlo. Distillando l’essenziale.

estratto da “1991. Il risveglio del rock. Brit pop, trip hop, crossover, grunge e altra musica eccitante”

(Paolo Bardelli)