Share This Article

La grande narrativa dentro la quale si è alimentata la leggenda degli Stati Uniti d’America è quella del “Sogno Americano”, vero mito fondativo di quella “land of the free” che prometteva indistintamente a tutti di poter non solo inseguire, ma anche realizzare le proprie aspirazioni tramite il proprio lavoro. Tuttavia questo racconto prestava il fianco ad almeno due considerazioni: la prima è che questa promessa pareva concentrarsi più su quello che il Paese aveva da offrire ai suoi cittadini, piuttosto che sul cogliere quello che gli uomini avrebbero potuto dare al Paese – limite critico sdoganato solo dal discorso d’insediamento del Presidente Kennedy -; la seconda è che per una persona che “ce la fa” ce ne erano moltissimi che fallivano o, peggio, che non venivano neanche messi in grado di tentare di costruirsi un’esistenza degna di questo nome. Due contraddizioni che conosceva bene Jacob Riis, cittadino danese emigrato negli USA nel 1870 con 40 dollari nel taschino, una valigia con due vestiti di numero e una ciocca di capelli della sua ragazza lasciata in Europa. Sarà lui a pubblicare lo sconvolgente “How The Other Half Lives” , raccolta fotografica che illustrava con crudo realismo le pietose condizioni di vita in cui versavano gli emigranti residenti nei sobborghi più poveri di New York e che rappresenta uno dei primissimi esempi di fotogiornalismo.

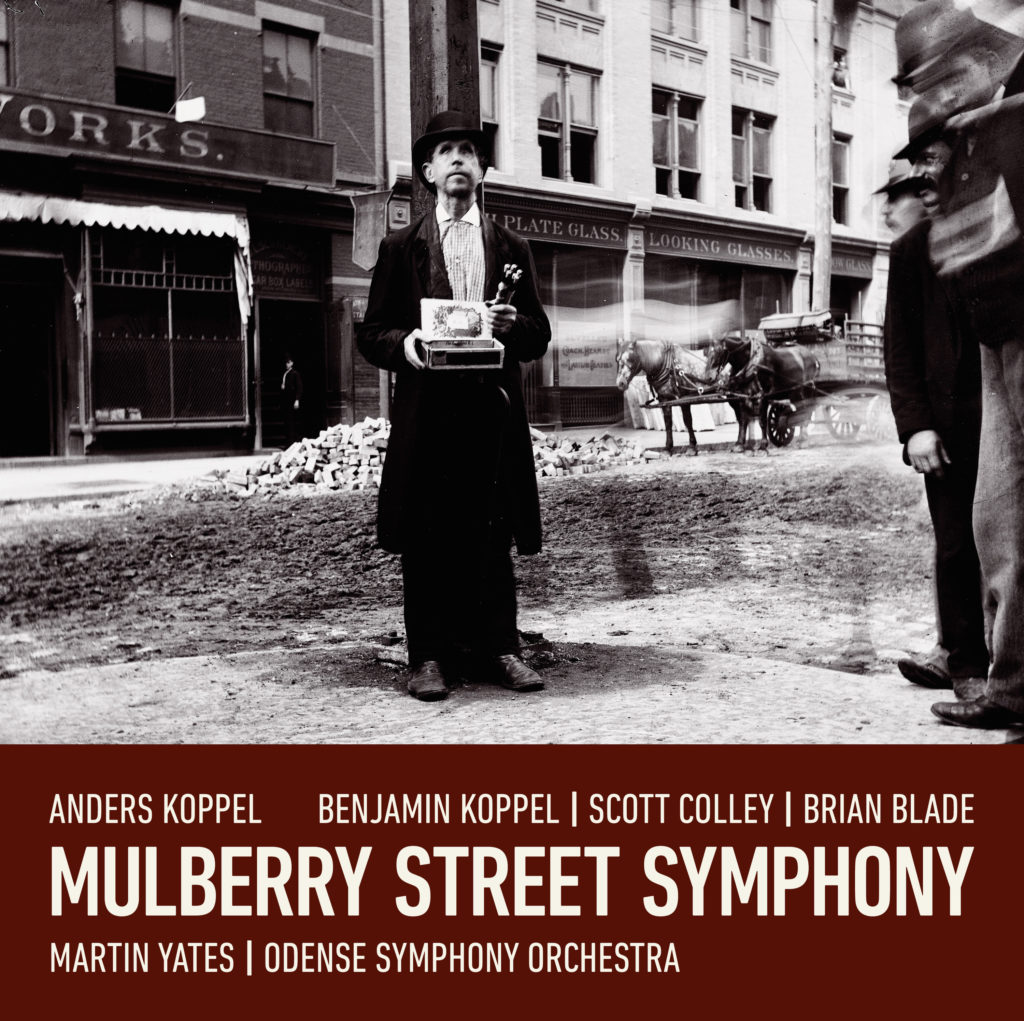

L’eco del lavoro di Riis risuona fino a 150 anni dopo, quando il connazionale Anders Koppel visita un’esposizione delle fotografie del giornalista; ne rimane tanto colpito e turbato da comporre la “Mulberry Street Symphony”, una sinfonia per orchestra e trio jazz ispirata non solo alle foto, ma alle “vite e ai sogni di quella gente”, così come si potevano intravedere da quell’obiettivo fotografico e critico.

I sette movimenti della sinfonia si dipanano in un percorso di tensione e rilascio, fatto di di esplosioni ritmiche , nitidezze d’archi e momenti di toccante lirismo; e il trio di musicisti composto dall’altosassofonista Benjamin Koppel, il contrabbassista Scott Colley e il batterista Brian Blade – il primo una delle voci fiatistiche più rinomate del Vecchio Continente, il secondo uno dei sidemen più richiesti del jazz odierno e il terzo uno tra i migliori batteristi contemporanei, dietro le pelli anche nel celebre quartetto di Wayne Shorter – condivide il proscenio con l’orchestra, intessendo una conversazione a doppio filo con gli archi e i legni. Un dialogo tanto profondo da sfiorare la simbiosi, elemento che è la vera cifra stilistica di quest’opera e che la distanzia da altri lavori “per formazione jazz ed orchestra”.

La cosa è subito chiara nell’iniziale “Stranded In The Strange City”, in cui orchestra e trio si abbracciano e si distanziano, in un gioco di limpidezza ed eccitazione tra le sinuosità ritmiche di Blade e gli archi di ispirazione “gershwiniana“: e sembra proprio di vedere una città nella città che si sveglia, fremendo e arrancando per affrontare la giornata tanto quanto gli altri abitanti della Grande Mela. E che dire dei 20 minuti di “Tommy The Shoeshine Boy”, brano che mette in musica lo sguardo unico di Tommy, un giovane calzolaio che vede ogni giorno il mondo corrergli davanti: il ritmo frenetico e le tortuose serpentine di sax richiamano ai passi della gente che si incontra e si affanna nelle strade polverose, rapida anche quando si ferma per farsi lucidare le scarpe per quei pochi cents che per il ragazzo sono vita; i momenti più lenti del pezzo ricordano invece quello sfavillio di lascive luci al petrolio e di odori e sapori pregni di vissuto che sicuramente lo avranno prima sedotto ma forse poi anche deluso. Nella commedia umana con protagonisti la città e le sue carni meno visibili trova spazio l’innocente disperazione di “Blind Man”, lento pizzicato per archi e mallett dedicato ad un uomo che vive il buio anche in pieno giorno, e la finale “The New House”, vero e proprio salmo di chiusura ispirato ad una effettiva “Nuova casa” costruita per i meno abbienti di New York anche grazie al contributo di Riis. Il lento ma incessante crescendo marcato da Blade e le profonde cavate del contrabbasso di Colley fanno da trampolino per il volo del sax di Kottel, vera invocazione e ringraziamento verso quel nuovo edificio che è metafora di speranza.

“The Mulberry Street Symphony” ci lascia tanto incantati per la sua pura bellezza quanto forse straniti dalla sensazione di stare ascoltando qualcosa di più grande della somma delle sue parti. Un lavoro fatto di dolci respiri fumosi e di chiassose frenesie quotidiane che si uniscono in quadro sonoro urbano sempre mutevole, ma mai arduo ad ascoltarsi. D’altronde non si possono mettere in musica le vite di migliaia di persone pensando di coglierle nel dettaglio: no, in questo disco si annida quella stessa sensazione di sfuggente poesia e di orgogliosa disperazione che è il palpito stesso di un certo un certo tipo di vita, quella dell’ “altra” metà. “The Half Other Lives”.

(Edoardo Maggiolo)

* A questo link trovate un articolo con molte foto dell’opera di Riis