Share This Article

Bob Dylan @ Grand Rex, Paris, October 11, 2022

Nel primo dei tre concerti che ha tenuto quest’anno al Grand Rex di Parigi Bob Dylan dà vita a uno show modulato e maestoso, di una profondità e di una poeticità rare. Dylan è da tempo un bardo errante che, come un aedo nel mondo greco arcaico, si muove di città in città per diffondere il suo verbo. Affonda le sue radici nella grande tradizione musicale americana, dal blues al folk, dal gospel allo swing, da Robert Johnson a Frank Sinatra, con un legame mai troppo sotterraneo che lo riunisce al mondo afroamericano nel suo insieme. Congiunge i puntini che connettono i maudits ai Beat, Keats ai classici greci e latini, senza mai tralasciare Shakespeare e Whitman, la filosofia e la storia, seminando qua e là riferimenti a dozzine di altri autori – letterari e musicali – che risuonano da sempre nella sua produzione.

Molto tempo fa qualcuno scrisse che assistere a un’esibizione di Bob Dylan è un’esperienza paragonabile a presenziare a una pièce teatrale di Shakespeare diretta dall’autore stesso o ascoltarlo recitare ad alta voce i propri versi. Siamo tutti coscienti del fatto che la caratura letteraria e culturale di Dylan nel mondo contemporaneo sia enorme, e non serviva il Nobel per la Letteratura, di cui ieri si celebrava il sesto anniversario, a confermarcelo. (Anniversario che ha regalato una succosa novità: proprio ieri il New York Times, che è anche l’ultimo giornale ad aver intervistato Dylan nel 2020, ha pubblicato in anteprima due estratti del suo nuovo libro, The Philosophy of Modern Song, una raccolta di saggi su una serie di canzoni, che sarà corredato anche da un audiobook dove a leggere il testo sono Bob Dylan e altre star della musica e del cinema tra cui Oscar Isaac, Helen Mirren, Jeff Bridges, Steve Buscemi e molti altri). Per Dylan, 81 anni, la dimensione performativa è centrale: essere on the road è ormai una condizione dell’animo, una sfida con se stesso e una sonora reazione a un mondo che sta cambiando e che rischia di relegare il concerto a evento raro, sempre meno agognato dal pubblico e sempre meno centrale nelle tante dimensioni che ha un artista. Per Bob, invece, l’aspetto performativo è essenziale. E in esso non rientra soltanto la musica ma anche la gestualità sua e dei membri del gruppo, i loro movimenti e il loro feeling, nonché l’assetto e l’aspetto del palco, che dallo scorso anno è diventato simile al set di Twin Peaks, tra giochi di luci e di ombre sempre più marcati e uno spettrale pavimento a rettangoli.

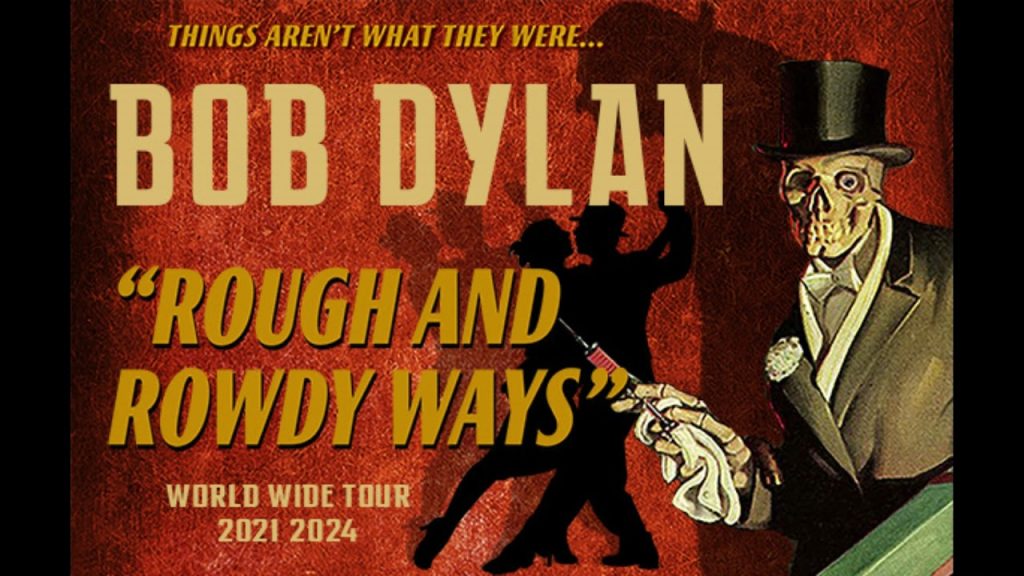

In questo autunno Dylan sta attraversando l’Europa, dalla Scandinavia allo UK toccando anche Danimarca, Germania, Francia, Belgio e Olanda, e concluderà questa tranche di show – nonché il suo tour di quest’anno – a Dublino il prossimo 7 novembre. Mancano all’appello – tra i tanti assenti – Italia e Spagna, che probabilmente saranno oggetto di una tournée europea estiva l’anno prossimo. Al centro dello spettacolo proposto vi è il suo più recente disco, lo straordinario Rough and Rowdy Ways, da cui questo world tour iniziato circa un anno fa prende il nome. I live che Dylan sta tenendo in questi mesi sono tra i più convincenti e solidi della sua carriera, e per me che ne ho visti sedici in totale – tutti negli ultimi sedici anni – questo è uno dei più straordinari. Dal Never Ending Tour – ufficiosamente conclusosi alla fine del 2019 – si è passati al Rough and Rowdy Ways World Wide Tour, world tour iniziato nel novembre 2021 che tocca adesso – per la prima volta dopo il Covid – l’Europa, dopo tre tranche consecutive svoltesi tutte negli States.

La band che accompagna Bob nel suo incessante viaggiare è formata da cinque elementi estremamente affiatati. Il bassista Tony Garnier è con Dylan dal 1989 ed è divenuto, negli anni, una sorta di angelo custode del cantautore. Al termine dello show abbiamo avuto modo di parlare con lui per una decina di minuti. Disponibile e simpatico come al solito, Garnier trasmette anche fuori dallo stage quella passione e quella dedizione così evidenti sul palco. Anche Donnie Herron, alla steel guitar e al violino, è al fianco di Dylan da molti anni. Il chitarrista Bob Britt ha raggiunto il gruppo nell’autunno 2019, mentre le entrate più recenti sono rappresentate da Doug Lancio, anche lui alla chitarra, e dal batterista afroamericano Charley Drayton, i cui ingressi nel gruppo (novembre ’21) sono coincisi con la ripresa stessa dell’attività live di Bob dopo lo stop a causa del Covid.

Al Grand Rex di Parigi, che è un cinema e una sala concerti ed è stato costruito nei primi Anni Trenta, Bob Dylan ha già suonato in passato, regalando performance sempre eccezionali ai 2700 che ogni volta affollano il teatro. Si tratta del primo di tre show consecutivi in questa venue, che sono anche gli unici spettacoli in Francia del cantautore per quest’anno. Francia che, in qualche modo, è fortemente legata a Dylan e alla sua storia di premi e di onorificenze. Sono francesi il titolo di Commandeur des Art et des Letters che gli venne assegnato nel 1990 e la Legion d’Honneur che ricevette nel 2013. Francese è uno dei suoi film preferiti, Les Enfants du Paradis di Marcel Carné (1946), che tanto l’ha ispirato in più fasi della sua carriera e che lui stesso in passato menzionò espressamente parlando della lavorazione del film sperimentale Renaldo & Clara, pellicola uscita nel 1977 ma girata nel corso della Rolling Thunder Revue I, il suo tour autunnale del 1975. In “I Contain Multitudes”, pezzo che apre il suo ultimo album e che stasera brilla particolarmente, con alcune modifiche al testo cantato dal vivo, Dylan dice di vivere in una “Boulevard of Crime”, forse riferendosi proprio a quel film e, quindi, a Parigi e al suo teatro ottocentesco. Siamo ancora una volta qui, in quella “gay Paree”, gaia Parigi, che lui stesso menziona nel brano “Not Dark Yet”, che però in scaletta non c’è. Lo show sta per iniziare. Ho Bob nel mirino e nulla che ostruisca la mia visuale.

La politica dylaniana dei live – in particolare quelli al chiuso, più controllabili rispetto alle arene – negli ultimi anni è chiarissima: niente foto, niente video, niente smartphone. Qualche giorno fa, nel secondo dei tre show a Berlino, ha stoppato un brano redarguendo uno spettatore che filmava: o suoniamo o filmate, ha detto. Ad aiutarlo in questo controllo panoptico – in parte opposto, se vogliamo, a quello di cui scriveva il filosofo Michel Foucault, dal momento che Dylan sembra volerci privare di ciò che oggi ormai “ci possiede”, ovvero la tecnologia – è la security dei singoli teatri e soprattutto Yondr, un’organizzazione ideata da Jack White che si occupa di sigillare il tuo smartphone in un astuccio che solo gli addetti della Yondr stessa potranno poi riaprire. Il gruppo di ragazzi e di ragazze all’ingresso ti invitano a riporre lo smartphone nell’astuccio. In vari punti della venue puoi richiedere che esso venga sbloccato: solo in quei pochi metri quadrati potrai usare il tuo smartphone. Severamente vietati, poi, anche tablet, fotocamere e videocamere: chi li nasconde con successo e viene pizzicato a filmare viene condotto a depositare presso il guardaroba l’oggetto. Tuttavia le tèchnai dei bootleggers – siano lodati! – sono numerose e versatili. Insomma, alla fine il pirata vincit omnia: in questo modo le registrazioni di quasi tutti i concerti dylaniani circolano nelle community a lui dedicate.

Statue e archi di ispirazione greca e un’architettura simile a quella di un castello decorano la sala del Grand Rex e paiono uno scenario perfetto per lo spettacolo in arrivo. Bob e la band salgono sul palco con due minuti di anticipo rispetto alle 20:30, che è l’orario di cartello. Si parte forte con “Watching the River Flow”, un blues polveroso e vivido che scalda subito il pubblico e che Dylan aveva rispolverato ancor prima di ricominciare i live nello strepitoso film-concerto Shadow Kingdom. Si entra rapidamente nel secondo pezzo, “Most Likely You’ll Go Your Way (And I’ll Go Mine)”, l’unico nel set tratto da Blonde on Blonde. Da quando ha ricominciato le sue peregrinazioni Dylan ha inserito in scaletta un pugno di brani che erano stati selezionati per il già citato Shadow Kingdom, come, appunto, “Most Likely You’ll Go Your Way”, cinica e acida, con la voce di Bob che si fa più ruvida e amara nello scorrere del brano, e “To Be Alone with You”, che prima di essere riproposta dal vivo nel 2021 non veniva eseguita dal 2005, in una nuova versione col testo in parte riscritto e declinata in chiave estremamente romantica, una ballata dolcissima dove la voce di Dylan scivola in mezzo alle note di chitarra e di pianoforte fondendosi a esse piuttosto che dialogandovi. Anche “I’ll Be Your Baby Tonight”, che era stata riproposta in Shadow Kingdom, è potentissima: nel suo costruirsi alterna momenti più lenti a infuocate accelerazioni. Qui Dylan soffia per l’unica volta in tutta la serata nell’armonica, giusto prima di ripetere una seconda volta il chorus e l’ultima strofa. L’incedere blues del brano è velenoso e fumoso e ti resta appiccicato ai vestiti. Nella setlist sono solamente tre – uno è questo – i pezzi tratti da album dylaniani pubblicati nei Sixties, e tre sono anche quelli tratti da album usciti nei Seventies. Le liriche di alcuni brani negli anni hanno subito cambiamenti, come talvolta accade con Dylan. Abbiamo già citato il caso di “To Be Alone with You”. “When I Paint My Masterpiece” è un altro esempio: le variazioni testuali che presenta risalgono al 2018, anno in cui il pezzo iniziò a essere riproposto con frequenza dal vivo, e da allora, anche su Shadow Kingdom, ha mantenuto invariata questa forma. A cambiare un po’ rispetto a tre anni fa è l’arrangiamento, che nell’ultimo anno si è fatto quasi cameristico, con una prima parte maggiormente intima e lenta e una seconda esplosiva e ritmata. Anche alcuni brani recentissimi, come “I Contain Multitudes” e “Crossing the Rubicon”, presentano leggere variazioni liriche.

Proprio nei brani tratti dall’ultimo disco abbiamo il maggior numero di epifanie: squarci emozionanti e imprevedibili che si manifestano in un particolare tono della voce o modo di accentuare una parola rispetto a un’altra o ancora di scandire le singole componenti di un verso o di una strofa. È stato, in fondo, uno dei suoi più competenti studiosi, Greil Marcus, a sostenere che la magia di Bob Dylan si incarna soprattutto nella sua voce unica, nel suo timbro inimitabile, nel suo modo ineguagliabile che ha di occupare e abitare i pezzi che interpreta, anche quelli non suoi. Lo ha dimostrato negli album di cover e di tradizionali che ha pubblicato negli anni – di recente ben tre, di cui l’ultimo triplo, tra 2015 e 2017 – e i tanti pezzi altrui che ha interpretato dal vivo nel corso della sua carriera. “The Old Black Magic”, proprio tratto da uno di quei tre album, Fallen Angels, ne è la dimostrazione più lampante. Ma è la voce, appunto, che fa dirci che tipo di canzone è quale questa sera. In un set dove la scaletta non cambia praticamente mai sono i piccoli particolari a rendere ogni serata unica, e le interpretazioni dylaniane ci guidano. Ci emozioniamo in melanconiche e dolcissime poesie come “I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You”, con Bob che allunga le vocali per aumentare il pathos; sobbalziamo dalle poltroncine per la frenesia e l’incedeee glaciale di “My Own Version of You”, gotica e spettrale; quasi tremiamo nella mefistofelica “Black Rider” e nella fumosa “False Prophet”; vorremmo muoverci e saltare durante il blues anfetaminico e tortuoso che è “Goodbye Jimmy Reed”.

Uno dei pezzi più rivoluzionati dal vivo è sicuramente “Key West (Philosopher’s Pirate)”, struggente e poetica ballata caratterizzata da una forte intertestualità e piena zeppa di riferimenti storici, geografici, musicali e letterari, verità e finzioni, che mantiene la grazia melodica dell’originale pur risultando completamente differente da essa nella successione degli accordi. Per una canzone che cita due presidenti americani in due contesti così differenti, che inizia con McKinley ucciso da un colpo di pistola – ma è uno sceneggiato teatrale trasmesso da una «pirate radio station» – e che poi cita Truman, che aveva “spostato” la sua White House proprio a Key West, i percorsi di approfondimento e di analisi sarebbero infiniti. La grandezza di Bob Dylan è da sempre stata questa: poter raggiungere trasversalmente tutti nonostante la sua enorme complessità. Dal vivo “Key West” diventa in parte ancora più complessa, perché la sua melodia è mutata e lo spettatore deve abituarsi alle sue sinuose imprevedibilità. Il cantato di Dylan è spezzato e tagliente, specialmente nei quattro differenti chorus. Dopo quasi dieci minuti la canzone finisce; questi equilibri precari sono abbattuti dal brano che segue, “Gotta Serve Somebody”, velocissima e ritmata, anch’essa inamovibile in scaletta già dalla fine dell’estate del 2018, con ampie parti delle liriche modificate e un’interpretazione vocale magistrale. Bob resta al pianoforte per tutti e diciassette i pezzi e anche i suoi fraseggi ai tasti sono piacevoli e precisi.

Un altro dei picchi della serata, mentre ci avviamo alla sua conclusione, è “Mother of Muses”, sempre tratta da Rough and Rowdy Ways, una dichiarazione di poetica sentita e commovente. Quando Dylan sussurra «I’ve already outlived my life by far» («Sono già da un bel po’ sopravvissuto alla mia vita») c’è chi quasi scoppia in lacrime. Tuttavia Bob è ancora qui: sta tornando a casa lentamente, ci confessa, ma il viaggio è lungo e non è certo arrivato il momento di fermarsi. Come per Ulisse – e i poemi omerici e in particolare l’Odissea risuonano in molte sue composizioni – anche per Bob la vera meta è il viaggio. “Goodbye Jimmy Reed” scorre via come un treno. È già tempo dell’ultimo pezzo, il diciassettesimo. Bob ringrazia il pubblico e presenta la band. Inizia poi “Every Grain of Sand”, diamante composto nel 1980 e pubblicato su Shot of Love nell’81. Di nuovo c’è chi si commuove, e non potrebbe essere altrimenti. La delivery dei versi è straordinaria: Bob si appoggia al pianoforte e alla sua voce con maestria e con eleganza e il pezzo è un susseguirsi di versi straordinari. Si congeda così, ma tornerà sul palco del Grand Rex anche la sera successiva e quella dopo ancora. Si sposta al centro del palco, raccoglie con umiltà e con felicità gli applausi; lui e la band escono, sul palco le luci si spengono, si accendono quelle nella sala. E noi diciamo ancora una volta grazie.

(Samuele Conficoni)