Share This Article

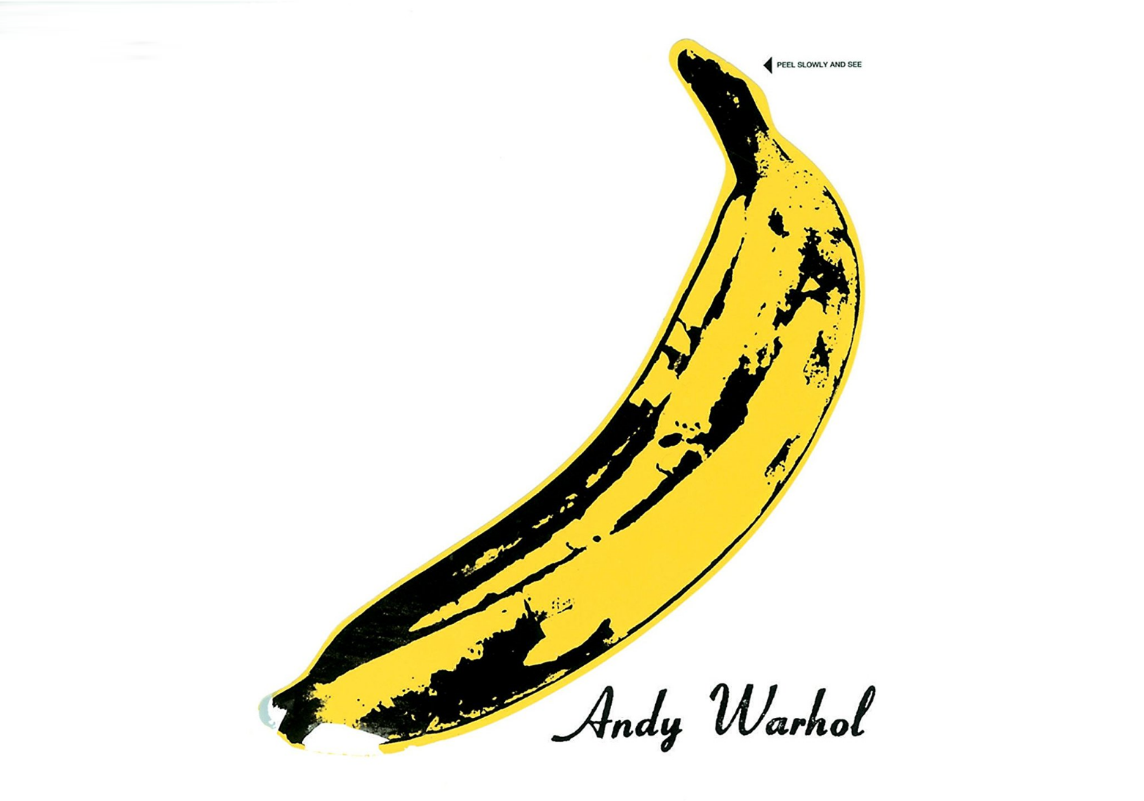

È il disco che ha cambiato, rivoluzionato, stravolto la storia della musica. “The Velvet Underground & Nico” compie cinquant’anni: ecco il nostro racconto.

1. “Sunday Morning”

La canzone che apre l’album è stata in realtà l’ultima delle 11 ad essere composta e incisa, a distanza di un anno dalla registrazione di tutti gli altri brani. Il produttore Tom Wilson la pretese per dare un appeal commerciale al disco pensando di farne un potenziale singolo di successo, e volle che a cantarla fosse Nico. Le leggende narrano di lunghe discussioni, di quello che può essere considerato l’inizio della fine del rapporto di collaborazione con la femme fatale, tanto che pure Warhol cercò di intervenire, ma Lou Reed non volle sentire ragioni: registrò lui la canzone a costo di trasformarla in studio fino a renderla irriconoscibile. Accompagnato dal suono delicato di un carillon, la voce sovraincisa e ricca di riverbero di Lou Reed si muove stanca nella luce ancora debole di una domenica mattina ricca di inquietudine, di sensazioni e sentimenti che si ha paura di conoscere e di affrontare. Tutto il brano è giocato sulla paranoia, su ammissione dello stesso Reed. La sua estetica minimalista, la sua capacità di dipingere situazioni con piccole e asciutte parole, con una manciata di note striscianti e seducenti, fa da introduzione a quello che viene ormai universalmente uno dei migliori album della storia della musica.

“Watch out, the world’s behind you” – “Probably for real”.

(Gianpaolo Cerchi)

2. “I’m Waiting for the Man”

Uno dei più grandi meriti di Lou Reed è stato quello di riportare nei suoi testi spaccati di quotidianità in tutta la sua crudezza e con sguardo analitico; non stupisce quindi che i ritratti di tossici e borderline aprissero una visione totalmente nuova al pubblico americano (e non).

In pieno periodo figli dei fiori e del più smielato ‘volemose bbene’ il nostro Lou, che all’ ‘happy togheter’ dilagante della costa ovest si trovava più a suo agio tra gli scritti di Delmore Schwartz e gli esperimenti drone di La Monte Young, metteva allo scoperto in soli quattro minuti e mezzo più di un lato oscuro dell’America bianca, borghese e rassicurante.

Sopra un riff anfetaminico di chitarra e pianoforte, il cantante newyorkese parla di un giovane a rota che si dirige disperato nel quartiere nero di Harlem per incontrare il proprio spacciatore di fiducia, che ovviamente arriva con tutto il ritardo del caso. Nel frattempo l’incontro/scontro con un uomo del posto ci lascia immaginare la tensione razziale asfissiante che poteva esserci 50 anni fa, e di cosa poteva succedere quando un ‘ragazzo banco’ andava a finire nel quartiere dei neri, pur sempre nella solita città.

Una volta agguantata la ‘roba’, via di corsa verso casa, dove potersi fare in santa pace; ma non c’è la gioia collettiva di un joint o l’esperienza ultra-percettiva di un cartoncino intriso d’acido, c’è solo la disperazione di una persona che implora la propria ragazza di tranquillizzarsi e di non piangere perchè, come può vedere, sta -finalmente- meglio. “I’m feeling good, I’m feelin’ oh so fine/ until tomorrow but that’s just some other time“. Perchè già sa che il giorno dopo sarà di nuovo lì, ad aspettare il ‘suo’ uomo.

(Matteo Mannocci)

3. “Femme Fatale”

“Femme Fatale”, terzo brano dell’album e pubblicato come singolo b-side di “Sunday Morning”, nasce da una esplicita richiesta di Andy Warhol, come Lou Reed stesso ha raccontato, per farne una dedica ad Edie Sedgwick.

Della durata di 2 minuti e 39 secondi, l’atmosfera di per sé calda per via della registrazione sixties che trasforma silenzi ed imprecisioni in note, è resa più sensuale dalla voce a tratti rauca, sospirata di Nico che la interpreta magistralmente, dando sostanza al fascino irresistibile di una donna che si racconta e svela il suo essere deliziosamente manipolatrice.

La forza di colei che è baciata dal vento del mondo e sposta i cuori degli uomini in base ai suoi capricci, idolatrata nei back vocals di un Reed in adorazione da cattedrale, i suoi passi sono raccontati dal suono di una batteria spazzole e cembalo sono scortati dalle chitarre dolci, ripetitive nei riff che aprono la strada a quello che sarà poi il dream pop.

“Femme Fatale” è da un lato una confessione sibillina e per questo disarmante, che lascia senza accusa, e dall’altro una splendida accettazione del dominio dei sensi femminile.

(Francesco Fauci)

4. “Venus in Furs”

La viola malsana di John Cale guida la voce noir e spaesata di Lou Reed in uno dei brani più sconvolgenti del disco. “Venus In Furs”, già titolo di uno dei film underground di Warhol in cui compaiono gli stessi Velvet Underground, è ispirata dall’omonimo romanzo erotico dell’austriaco Leopold von Sacher-Masoch, pubblicato nel 1870. Quasi un secolo dopo, il protagonista dell’opera, Severin, è rievocato negli scenari della New York più wild di quell’epoca, tra espliciti riferimenti fetish alla dominazione e al bondage, implorazioni sadomaso e quegli stivali di cuoio lucidi ricorrenti come in un mantra ì. Come mai nel resto del disco, l’aria diventa cupa, irrespirabile, claustrofobica fino agli eccessi. Uno dei brani manifesto degli anni Sessanta e oltre.

(Piero Merola)

5. “Run Run Run”

Il testo di “Run Run Run” è scritto da Lou Reed sul retro di una busta mentre i quattro sono in macchina per andare a suonare allo storico Cafè Bizarre, il locale dove Andy Warhol li ha visti suonare per la prima volta qualche tempo prima. Teenage Mary, Margarita Passion, Seasick Sarah e Beardless Harry, a dispetto dei nomi grotteschi da romanzo di Selby Jr., esistono davvero. E sono tutti legati in qualche modo al mondo dell’eroina di quella Manhattan assai diversa dalla Manhattan turistica e patinata di oggi, di Midtown, di Union Square e delle strade del Village dove è ambientato il brano. Anche il Cafè Bizarre ha resistito faticosamente alla gentrification. “Run Run Run” è un blues marcio, lo-fi e incalzante che anticipa le sonorità di alcuni momenti dei dischi successivi. Oggi quei personaggi non ci sono più. Lo stesso Cafè Bizarre non c’è più. Al suo posto al 103 di West 3rd St. c’è una cantina. Ma grazie a Lou Reed, l’anonima epopea metropolitana di una generazione di sbandati è resa immortale, da “Run Run Run” in poi, in tutti i testi della sua carriera solista nati tra le strade della sua New York.

(Piero Merola)

6. “All Tomorrow’s Parties”

“And what costume shall the poor girl wear/To all tomorrow’s parties“? Già, quale vestito potrà mai indossare la “poor girl”? Ce lo spiegherà con dovizia di particolari una Nico mai così teutonica e perentoria nella sua frequentazione con i Velvet Underground. “All Tomorrow’s Parties”, oltre a rappresentare una delle vette creative di Lou Reed, e un punto nodale tutt’altro che secondario nei meandri della storia del rock, è una dichiarazione d’intenti. L’architrave pop è sorretta da una struttura che trova identità attraverso l’utilizzo di codici d’avanguardia, come dimostra il piano preparato di John Cale che carica di angoscia il brano traendo spunto da reiterazioni à la Terry Reilly. Tra tamburelli che battono un tempo in aperto contrasto con la stentorea declamazione di Nico (che sembra fare le prove generali per Desertshore) e la celeberrima ‘ostrich guitar’ di Reed accordata sul Re, “All Tomorrow’s Parties” riesce a trovare il punto di incontro tra norma e sovvertimento della stessa, proponendo l’ennesima discesa nell’oscurità notturna, dove tutto è sdrucito e (im)possibile, in attesa di una resurrezione che mai avverrà. In attesa delle feste di domani.

(Raffaele Meale)

7. “Heroin”

“I don’t know just where I’m going but I’m gonna try for the kingdom, if I can“. Così inizia ‘Heroin’. Per chi, come me, non era presente in quei gloriosi anni (’60/’70, per essere più chiari) non può capire, credo, l’importanza ma soprattutto il bisogno dell’uso di droghe. Un po’ moda, un po’ evasione dalla realtà, direbbero tanti. I Velvet Underground, Nico, la Factory non ne erano estranei, ovviamente. Lou Reed scrive questo pezzo, in un disco che è diventato storia e credo non si fosse accorto del tutto di essersi reso portavoce di una generazione, quella del rock’n’roll di quegli anni. E’ vero, è un testo che parla di droga, della sensazione di potenza che da (“when I’m rushing on my run and I feel just like Jesus’ son”), di come aiuta a estraniarsi da un mondo che ci incatena e ci rende insensibili (“I really don’t care anymore [..], and all the politicians making crazy sounds, and everybody putting everybody else down“) ma anche di quanto ne sia maligno e senza via d’uscita farne uso (“Heroin, it’s my wife and it’s my life“). Provo a pensare come chi, in quei tempi, faceva parte di quella società e capisco quanto potesse essere forte (e quanto lo è ancora) un testo del genere ma soprattutto quanto lo sia ancora oggi. Ti entra nel cervello, così come la melodia, che inizia lenta, melliflua, come quando infili l’ago e premi lo stantuffo, per poi crescere sempre di più, quando inizia a scorrere nelle vene e il cuore inizia a battere più forte, e la testa inizia a svuotarsi. Questa canzone non parla solo di droga, è droga. Eroina per la testa. Non sapremo mai se quello di Lou Reed fosse un monito o un consiglio (anni fa, in un’intervista, dichiarò che fosse un monito, ma non ci ho mai creduto), fatto sta che, come dice lui stesso, “I just don’t care and I guess I just don’t know“.

(Chiara Viola Donati)

8. “There She Goes Again”

Voce narrante Lou Reed, There she goes again racconta con toni decisamente più jangle-pop la storia di una prostituta e del suo protettore, mettendo da parte la compassione e anzi evocando, a tratti, sentori di misoginia.

Quello che ne esce è la figura di una donna dignitosa, non più disposta a chiedere pietà né a versare lacrime (she’s down on her knees, my friend, but you know she’ll never ask you please again) ma che per questo motivo è meglio picchiare (you better hit her).

Musicalmente parlando, la canzone, è evidente, è quasi un’anomalia da quanto è lo-fi e meno complessa rispetto agli altri pezzi di questo ricco e dissonante album che è The Velvet Underground and Nico. Il brano ruota sostanzialmente tutto attorno ad un riff sincopato ed aggressivo preso in prestito da Hitch Hike di Marvin Gaye, influenza resa ancora più evidente se si ascolta la cover della stessa canzone ad opera dei Rolling Stone, dal loro album Out of Our Heads del 1965.

È una delle poche canzoni dove Cale suona solo il basso e, assieme a Morisson, armonizza il ritornello light pop “there she goes again” sulla voce di Reed. Alla fine della canzone, quando tutto sembra svanire e rallentare, Moe dà il colpo finale suonando la batteria a velocità doppia.

P.s.: è interessante segnalare che i R.E.M. hanno inserito una cover di questa canzone nel B-side del loro singolo Radio Free Europe del 1983.

(Virginia Tirelli)

9. “I’ll Be Your Mirror”

Era il 1963 quando Andy Warhol conobbe William Linich, da lì in poi conosciuto come Billy Name. Warhol rimase talmente colpito da come era decorato l’appartamento di Linich, con delle bizzarre campiture di color argento, che gli chiese di replicare l’idea anche nella sua Factory, nata da poco più di un anno. È da quell’incontro che nacque l’idea che contribuì a rendere quel locale un luogo unico e irripetibile. “It was the perfect time to think silver. Silver was narcissism – mirrors were backed with silver”, scrisse Warhol in un libro a quattro mani con Pat Hackett (“Popism”, 1980). Ed è probabilmente dalla colorazione di quelle parete che ha inizio la storia di “I’ll Be Your Mirror”: forse è una canzone d’amore che racconta della complementarietà delle anime e dei corpi, e se è così allora è semplicemente la migliore di tutti i tempi, ma è lecito anche pensare che sia un’esaltazione di quel periodo storico e artistico, in cui lo specchio rappresentava uno dei massimi simboli dell’arte warholiana: le lamine argentate alle pareti e l’enorme palla a specchi della Factory riflettevano l’arte che accadeva al suo interno e gli artisti che la popolavano – e viceversa. L’arte e l’artista che si guardavano riflessi in uno specchio, che si guardano accadere: l’esaltazione della celebrazione di sè, del proprio fascino, della propria entità. “I’ll Be Your Mirror” altro non è insomma che un inno della Pop Art.

(Enrico Stradi)

10. “The Black Angel’s Death Song”

Quando si ascolta per la prima volta “The Black Angel’s Death Song” la cosa che rimane subito impressa è il rumore. Un suono pungente, quasi fisico, che emerge dai versi di Lou Reed e dal suo modo di recitarli. Parole taglienti come lame, come tagliente è la viola impazzita di John Cale, uno dei primi esempi di drone applicati alla musica rock.

Se si spulcia la rete, si possono trovare decine d’interpretazioni sul significato di questo brano, dalle domande su Quora e Yahoo, ai commenti di blogger più o meno autorevoli. La realtà è che, mai come questa volta, stiamo parlando di una poesia prima ancora che di una canzone. Le spiegazioni sono quindi superflue, sono le sensazioni quelle che contano.

Una dopo l’altra scorrono immagini, quadri, interi mondi fatti di parole oscure, che suonano perfette messe in fila l’una accanto all’altra. In TBADS troviamo la scelta, la sofferenza fisica, la perdita dei propri cari, il viaggio verso la morte, la disintegrazione del proprio io, la scoperta e la rinuncia al proprio destino.

Non lo so, forse sto divagando. Secondo Wikipedia lo stesso Lou Reed avrebbe detto che le parole sono state messe insieme senza alcun nesso specifico, ma solo per il loro suono. Il fatto è che, per qualche motivo, questo pezzo è rimasto scolpito nella pietra del mio immaginario musicale. Tuttora inamovibile, nonostante il passare degli anni. Uno ci può sentire dentro quello che vuole: Burroughs, Kerouac, perfino Ballard. Nel riascoltarlo oggi a me viene da pensare a Bolaño, e non chiedetemi come mai. So solo che ogni singola volta che lo sento, finisco per pensare all’inestimabile portata del genio di Lou Reed, e a come quelli che seguono siano tra i primi versi più belli di sempre.

“The myriad choices of his fate

Set themselves out upon a plate

For him to choose what had he to loose

Not a ghost bloodied country all covered with sleep

Where the black angel did weep

Not an old city street in the east

gone to choose”

(Stefano Solaro)

11. “European Son”

Oggi chiudere un disco con una bella coda rumorosa, piena di dissonanze e feedback è quasi normale. Come è normale viaggiare in treno a 600 km orari, comunicare istantaneamente agli estremi del globo ed acquistare un disco con un click. “Baby, è la tecnologia, il progresso, il futuro”, verrebbe da dire. Peccato che i Velvet Underground, con “European Son”, erano già nel futuro. Non per quello che avevano scritto (siamo nel 67, non dimentichiamolo) ma per quello che avevano proposto. Il coraggio, prima di tutto. Il verificare la possibilità di captare orecchie pronte, ma soprattutto vergini. Ecco, quel rumore, quello scoppio di vetri, quel caos apparentemente incontrollabile, quella grattuggia sconnessa e caracollante dopo la poesia di Reed è il primo colpo inflitto al perbenismo, è il rischiare (non il giocare e sperare di vincere) per guadagnare una probabile eternità. Magari anche inconsciamente, ma quanto è pura l’arte quando si genera dalla libertà dell’azione?

(Nicola Guerra)